>>> 2008年第6期

和声理论在钢琴教学中的应用

作者:麻书豪

【关键词】钢琴教学;和声理论;钢琴作品

一、和声理论应用于钢琴教学的意义

(一)有助于学生巩固和声知识、开拓音乐视野

任何钢琴作品都是离不开和声的支撑,一首优秀的钢琴作品必是和声理论运用于艺术实践的典范,加强对其和声结构方式的注意既能提供给学生较诸书本更生动的和声语言,又给他们展开了一个感受和声音响的艺术空间,通过分析与演奏具体钢琴作品,有助于让学生在进行理性思考的同时,获得对和声音响的现实体验。这一教学形式包含了从理性认识(理论讲解)到感性认识(音响体验),最后再回到理性认识(分析与总结)的由浅入深、逐渐升华的过程,符合认识的规律,是帮助学生进一步巩固所学的和声知识的科学的教学模式。在众多音乐形式中,钢琴音乐浩如烟海,通过演奏、分析不同时代、不同作者的钢琴作品,有如打开一本和声的百科全书,其间和声结构方式的多元,对激发学生的放射性思维,开拓其音乐视野有非常积极意义。

(二)有助于学生更好地理解与把握所演奏的钢琴作品

我们知道,钢琴作品是作曲者将诸多音乐元素按照一定的逻辑关系有机组织而成的,其间一个重要元素便是“和声”。音乐具有非语义性,而和声则是研究音乐语言内在逻辑体系的学科;音乐具有非自然性(即创造性),而和声则是研究音乐创造规律的法则之一;音乐具有抽象性,而和声是抽象性的音乐艺术的理性法则。以上种种关于和声的解释皆提示着一个问题,即对于学习音乐的人来说,不学习、掌握和声就不能真正地全面了解、掌握音乐。依此,对于学习钢琴演奏而言,要想全面了解一首钢琴作品,自然离不开对作品和声的分析、揣摩。这一切在没有教师引导的情况下,只靠学生自己是无法完成的。

(三)有助于学生更好、更理性地体验分析和声音响

和声功能和织体的安排在每首钢琴作品里都是必然涉及到的,只是在上钢琴课时,教师对于作品的和声往往忽略或无暇顾及,从而使学生既失去了一个全面地把握和了解作品的机会,更失去了一个体会及分析和声音响变化规律的机会。将和声分析应用于钢琴教学,无疑可以解决这一问题。其间,学生既可接触到大量关于和声应用的优秀范例,亦能在演奏不同作品时积累更多的音响体验,这对于迅速提高其和声音响分析能力有着积极的意义。

二、在实践演奏中对作品和声应用的分析

和声应用的问题可分和声的选择及和声织体的运用等两个方面。实际上,关于和声的选择以及和声织体的运用是我们在演奏任何一首钢琴作品时都会遇到的。只是我们在学习一首钢琴作品时往往只关注有关钢琴演奏的技术锻炼、艺术表达等方面的问题,没有从作品的和声选择及运用的角度对之加以分析,故对和声应用实践在钢琴作品中的具体艺术表现视而不见。这里讨论的实际上是一个学科视点的问题,换句话说,我们应该站在多学科的视点上,赋予钢琴教学更多的意义,既把握钢琴教学的主要方向,亦将其作为提高学生对和声分析理解能力的一个实践基地。

(一)关于作品中和声选择的分析

要分析和声选择的合理性,必须首先考虑作品的音乐风格——不同作者、不同时期、不同地域、不同民族的风格等,之后,再依据对作品风格的判断,来做出和声选择上的相对理解。没有对作品风格的准确把握,后面的工作便成徒劳。我想,这应成为学生进行作品风格分析以及和声选择分析的共识。

其次,和声选择的合理性还体现在和声声区的安排上。类似问题在钢琴作品中有众多的实践范例。以肖邦的《c小调前奏曲》为例:《c小调前奏曲》可以说是肖邦对他亲爱的祖国历史的一瞥,它表达了忧愁的情绪,几乎像是一首葬礼中的挽歌。曲中,作者将音乐在中低声区用柱式和弦缓慢展开,音响厚重、饱满,与曲中忧伤、沉痛的情绪息息相印。

(二)关于作品中和声织体运用的分析

和声织体是指和声的结构形式与运动形态。它既可强化旋律的表现作用,又可补充旋律所无法充分表现的某些方面,使乐思内涵更深化,音乐形象更丰满。

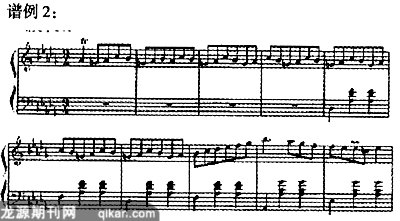

1. 和声织体运用的多样性分析。要做到正确分析和声织体在运用上的多样性,必须考虑作品的基本情绪——是舒缓的、深情叙述性的还是情景性的、轻快活泼的;是激昂的、坚强有力的还是忧伤的、悲情倾诉的等等,这是作者选择和声织体的基本依据。当我们将视线投向钢琴作品时就会发现,在众多作品中,作者对于选用何种和声织体来表达何种音乐情绪皆有缜密安排。以肖邦的降D大调圆舞曲(品64之3)为例。有一个故事是关于这首乐曲的,传说肖邦的情人乔治·桑喂养着一条小狗,这条小狗有追逐自己尾巴团团转的“兴趣”。肖邦依照乔治·桑的要求,把“小狗打转”的情景表现在音乐上,做成了该曲。

曲中,作者以洗练明快、轻松跳跃的和声织体为重要表现手段,将小狗追逐自己尾巴团团转的快乐情景刻画得生动而形象,因此,这首乐曲也被称为《小狗圆舞曲》。

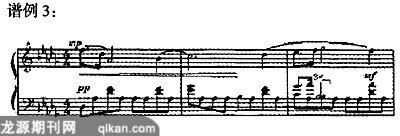

2. 和声织体运用的整体性分析。为了更完整地表达音乐,在和声织体的运用上,我们还需从整体性的角度出发,依据音乐的结构逻辑以及情绪发展的不同层次分析出和声织体安排上的相应变化,以达到对作品的完美诊释。从钢琴作品中取证,我们不妨来看看肖邦《降d大调前奏曲》。这首前奏曲是肖邦在梅杰凯岛上瓦德莫萨的卡休西安修道院创作的,这首也被称为“雨点前奏曲”的乐曲让人从整个作品中想起修道院屋顶上的雨点声,“雨点”滴撒在乐曲第一部分左手的分解和声织体中。

3. 和声织体运用的灵活性分析。其灵活性具体体现在同一种和声织体在音乐进行中的灵活性处理上。当我们在分析了作品的风格、基本情绪、结构布局之后而得知了一种和声织体时,并不意味着它是一成不变的,行进中,作者往往根据作品音乐发展中节奏的松紧、旋律的起伏以及与之相关的音乐“情节”的变化来做出细微调整,如此才能避免和声表现的程式化、单一化,使音乐的“情节”发展丝丝相扣,才能将音乐“做得”有血有肉。而我们在演奏中也要注意这样的变化并加以丰富音色形象上的对比色彩。

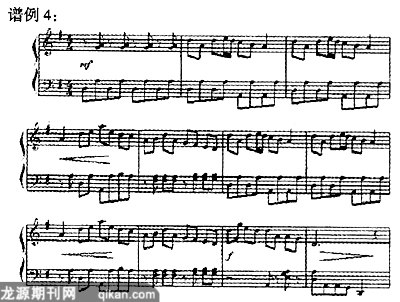

随手翻开一首钢琴作品,我们皆可体会到其间对于和声织体的灵活性处理。以高师钢琴基础教程第一册选编的《扎红头绳》为例:该曲改编自歌剧《白毛女》选段,该曲在和声织体上以跳跃的分解和弦为主,表现了快乐、喜悦的情节。

第四小节,和声织体有了第一次变化,节奏上不再与旋律同步,而是采用弱起的形式。同时,音型走向也有细微变化,在跳跃中加入了少许音符的旋律化进行(6、7、6)。这些处理配合旋律的扬起及力度的由弱渐强,使音乐变得更加生动。钢琴作品浩如烟海,其中有太多关于和声织体灵活性处理的例证是值得我们揣摩、学习的,只要我们带着更多的关注与思考走进钢琴课堂,必能受益匪浅。

总之,加强和声分析与钢琴教学的结合,是钢琴教学改革的一个重要内容。它不仅改变了过去的那种枯燥的教学形式,还丰富了和声课的教学内容,缩短了理论与实践的距离,激发了学生的学习兴趣,提高了学生的对作品的理解能力和对音乐的表现能力。因此,和声理论与钢琴教学相结合是很值得研究的课题。

【参考文献】

[1]郭海燕.对德彪西钢琴前奏曲《帆》中持续音用法的再思考[M].全国和声理论与教学研讨会论文汇编三,2006.

[2]刘康华.二十世纪和声的墓本构成及其衍生的高音关系体系[M].全国和声理论与教学研讨会论文汇编一,2004.

【作者简介】麻书豪(1983-),男 ,吉首大学音乐舞蹈学院钢琴教师,研究方向:音乐教育。