首页 -> 2008年第6期

刘咸炘的书学理论

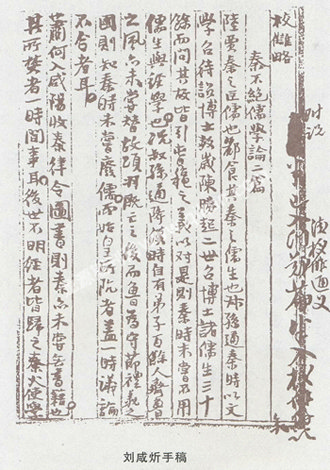

作者:杨代欣 侯忠明

这些都极有见地。

刘氏虽然“且于诸家所盛称之北碑,亦多不解其妙”,却对《石门铭》、《刁遵志》、《郑文公》、《敬使君》、《张黑女》、《太公表》等魏碑给予了相当高的评价。魏碑是北魏碑版上流行的字体,主要有造像记、碑碣、摩崖和墓志铭四大类,其行笔迅疾,点划大多刀味甚重,转折处以侧锋取势,形成了内圆外方,钩趯力送,撇、捺重顿的用笔特点。它结构或长或偏,有疏有密,纵横奇斜,在我国碑版书法艺术上占有突出的位置。魏碑作为一种书体,虽然顺应了北朝历史的发展要求,但它仍然是被限制在一定的时空条件和一定的用途上使用的,况且其流行时间也不过只有几十年,所以“凡碑皆好”是根本立不住脚的。刘氏研习碑版不走极端,忌讳鱼目混珠,注重去粗取精,值得效法。

刘氏认定“唐人重碑碣”。虽然初唐贵瘦硬,雄强之气未泯,中唐丰厚,一扫江左姿媚书风,晚唐又寒硬奇崛,力矫中唐肥厚之俗,但唐代从头至尾碑版都十分发达,这是其总的特点。由于南派书法“不宜碑碣”而“褚书虽小而势已大”,唐初名家如于立政、高正臣、魏栖梧、王知敬、敬客皆受其影响。此后,李邕、徐浩将势加大,颜真卿则专作大书。李、徐、颜虽然用笔各异,但“势皆曲铺横宕”,可见褚遂良对唐代书法影响至深。

总的说来,刘氏认为唐书不同晋书,其特点是“北法暗流,阴兼并南法”,“唐人重碑碣,大书深刻,固非北法不可”。

虞世南、欧阳询是初唐四家中重要的两家,刘氏强调学他们的书体“仅可取其笔,不可取其势”,而且“学虞不如学欧”,学褚书应以《孟法师碑》为宗。褚《圣教》“笔纤势弛不可学”。

宋代帝王提倡帖学,宋太宗赵匡义刻《淳化阁帖》,宋徽宗赵佶刻《大观帖》;天下纷纷响应。宋代是帖学盛行的一代。

刘氏指出:“自苏、黄、米三家以还,行草书各成面目,具一特殊之美者甚多。”宋代的书法艺术当推苏、黄、米成就最高,对后世的帖学影响很大。

虽然刘氏评价苏东坡“天资独绝,其平生字字皆由天才创变,不由学力摹效得来”,但也不否认他在书法上所下的后天功夫。他还指出苏书也有缺点,如用掩笔,“有偏侧之病,拓大时往往窘露。”

对于米芾,刘氏认为:“襄阳自夸大书,而笔太不坚”。米芾的“集古字”是我们值得效法的,因为只有这样才能在广泛地继承传统的深厚基础上创出新意。米芾家藏古帖甚富,自名其居曰“宝晋斋”。他善临仿,可使名鉴赏家薛绍彭不能分辩真伪。这说明他对古人法书用笔、结字、章法、气韵有非常深刻的研习和独到的领悟。米芾又自称“刷字”。他用笔迅疾而劲健,快而能收,特具气势。但米芾也有不重法度,把笔轻灵,虚锋特多的毛病。对于元、明书法,刘氏的评价也非常中肯。

赵孟頫是上承唐宋,下启明清的著名书法家,也是一位在书法史上颇有争议的人物。赞誉者认为他篆籀、分隶、真、行、草书无不冠绝古今,是集晋唐书法之大成的了不起的一代宗师。刘氏亦肯定赵孟頫的小楷,认为:“松雪始重小真书”;但同时又指出:“赵体大行,庸熟平浅已极。”笔者认为,赵孟頫字有软滑流靡的一面,俗畅而乏逆势,结字谋篇雷同化,但也有像《度人经》、《汲黯传》一样的好作品。他的楷书兼行意,在一定程度上避免了板滞的毛病。不过,他的篆书、隶书不值得效法。

明季书风姿媚多而刚健少,秉承前代,帖学大行。刘氏云:“宋至明,小真书之美当推宋仲温与文衡山。”宋克以钟元常、王右军为师,其小楷蕴藉。他的章草能在继承传统上下大功,得索靖、皇象的精髓。刘氏称赞他:“用章草笔势,疏纵而朗秀,乃默与唐人契。”文徴明少时天资很差,全靠后天功力成一大家。其小楷从《黄庭》、《乐毅》中得来,法度谨严,一丝不苟,丰润适度,法韵两胜,年九十能作蝇头书,实为难得。刘氏说:“衡山取虞、欧之急,缩谨而坚致,亦成前此未有之观。”

祝枝山在书法上取得一定成就。他兼工众体,笔法得自黄山谷,对赵字也下了很多功夫;但也正如刘氏所称“若枝山则只在松雪范围中”,未跳出藩篱。又由于他笔下驳杂不纯,自己面目少,则被刘氏评价为:“谓之乡愿可也,何足以抗香光乎。”

刘氏对董其昌的评价比祝枝山高。董的章法布局得力于杨凝式《韭花帖》极深,其作品行距较宽,形成了疏宕、洒落之风韵,是明代晚期大家。

清代书法取得了极高的成就,可以与盛唐齐肩。其书法的发展大致为分帖学期和碑学期两大阶段。

刘氏是看重刘墉和包世臣的,他指出:“至学者为赵、董范围,以后多衰尔庸熟,其自成笔势者,惟石庵、倦翁耳。”刘墉有“浓墨宰相”之称,其字貌丰骨劲,棉里裹铁,能用硬毫写出软笔效果的行书。刘氏评刘墉云:“实自成一妙,有与张、杨一派笔势相会处”。刘氏肯定了包世臣对苏、米、董诸字用笔的精研,自称:“吾之略知宋以来诸家之笔势,即由学倦翁而得也。”刘氏认为只要悟得刘墉、包世臣的用笔,那么对宋以下的各派书家就能“大略思过半矣。”

对于邓石如,刘氏主要作重于他的真书。他认为:“邓山人真书朴茂,自成一种,不倡言唐,而自似唐,彼固未见《孟法师碑》,而势乃多暗合,则由深于分法耳。”

尽管各个时期有不同的风格、面目,如晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,明人尚势,但刘氏指出“其间自有相承递变之迹”,而“相承递变”的基础乃建立在北碑南帖的分野之上。刘氏强调南帖是由篆书发展变化而来,北碑源于分书,南碑南帖“至唐混合”。唐代碑碣真书发达,北法盛行。宋代,由于重行草,不仅碑书衰微,而且篆、分几乎绝迹。这样一直延续到赵、董以后,书坛“柔靡已极”。清代之所以“逆反之机自是始”,就是“金石学兴”,篆、分又得到重视。

我们从中可以悟得这样一个道理:如果书法不以篆、分为基础,那么其兴盛也许只是无本之木,无源之水。

杨代欣:成都武侯祠博物馆研究员

侯忠明:达州文理学院副教授

[1]