首页 -> 2008年第3期

市场化背景下理工院校人文教育的挑战与对策

作者:杨思帆 梅仪新

大学是社会的良心,理工院校的教育不可能只是专业教育,也不可能只追随市场。在市场化的背景下,理工院校要认识到教育的责任,以更高远的角度认识人文教育的意义。

2.2注重时代性,以更现实的题材充实人文教育的内容

在整个社会弥漫市场概念的氛围下,学生的思想观念也在不断更新。作为人文教育的内容,特别是一些课程、教材等所体现的内容,有很多已经“跟不上形势”,显得颇为陈旧、过时。以这类内容教育学生,学生会感觉人文教育“太虚”、“唱高调”。所以,改革更新过时的教育内容,以现实社会甚至是眼下学生们正关注的热点焦点问题充实人文内容,才会有说服力,才会为大学生们所认同。

首先,理工院校要保证人文素质课程的数量,充分认识保证课时的重要性。清华大学近年出台的新培养方案,“按照‘通识教育基础上的宽口径专业教育’的原则,调整了各类课程的学分比例。以工科为例:自然科学基础占总学分的1/4,人文社会科学基础占1/4,专业相关课程占1/2”。另外,对理工科院校在人文素质方面有较大加强,选课学分由2门3~5学分增加到10个课组中13学分。包括文学、历史与文化、哲学与社会思潮、写作、艺术欣赏与实践等。并要求建设一批精品通识课程,列入课程改革资助项目予以支持[5]。哈佛为本科生设置了11个课组的通识课,包括外国文化、历史研究、文学艺术等,相关课程约占1/4,甚至更高。MIT要求本科生4年修完32门课,其中人文社科占8门,包括文学与原著研读、语言、思想与价值、视觉与表演艺术、文化研究与社会研究、历史研究等。此外,每年还必修一门写作课。目前,越来越多的人认识到:“创新教育的本质是人文过程。人文素质教育对各个科类的学生创新意识的形成都有重要作用。”[6]

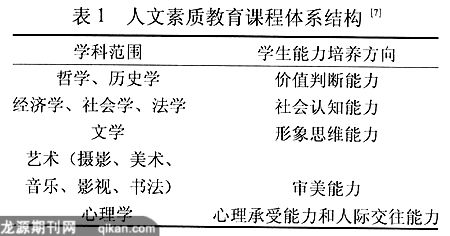

其次,要合理规划人文教育课程。不能一味地增加人文课程,那会过分增加学生负担。人文教育类课程较多(见下表1),所以要进行规划,把各类别的主干课设为为必修课,相关课程则设为选修课。而且应规定选修课程的最少数量;

最后,人文科教师在进行教学时,要尽量“理论联系实际”,联系本地区的实际情况,联系学生们熟悉的事情、关心或感兴趣的事情、身边发生的事情等进行教学,要让学生感觉到人文素质的重要性,感觉到人文的“触手可及”。

2.3强调人性化,以更多样的形式渗透人文教育

在市场化的潮流中,要让学生感受人文精神的震撼,真真切切体会人文精神的意义,理工院校必须以身示范,强调人性化教学与管理,以更多灵活的形式渗透人文教育,而绝对不是像理工专业学习那样的严肃刻板。包括教师在教学过程中,也不一定像理工科目教学那样太“程序化”,而可以更多的讨论、调查、阅读、参观等灵活形式。在理工专业教学的过程中,也要有意识地进行人文渗透。其实人文教育应该不完全是专门的课程,很多教育可以渗透在专业课中,无论文科还是理科。它的考核方式也不一定要体现在试卷上,而要看学生的内在认识和言谈举止等。要使广大理工院校的莘莘学子从内心深处真正认识、体会到人文素质对自身成长的重要性,以此来增强他们努力提高的自觉性。

理工院校必须真正树立以人为本的理念,针对理工科院校学生在知识结构和人文素质上的缺陷,有目的、有重点的开展人文素质教育和构建有关课程体系。其侧重点应放在培养学生的形象思维能力、审美能力、心理承受能力和人际交往能力,通过上述能力的培养,优化理工科学生的知识结构,拓展其视野,陶冶其性情,提高他们的心理素质,促进他们人格的自我完善,激发他们的创新能力,使他们成为真正的创造型人才。

另外,理工院校还需要通过形式多样的各种活动和学生社团、组织等渗透人文教育。如各种讲座、表演、比赛、讨论会、校外参观、心理咨询、科研调查等都是很好的方法。

最后是要重视校园文化建设,包括硬件和软件建设。硬件方面如校园的建筑风格、校园环境、雕像、标语、道路名以及师生员工的服饰等;软件方面如校训、办学理念、校歌等。通过各种途径,以人的和谐发展为目标,营造和建设人文校园文化。

参考文献

1李宇鹏,崔亮.理工类高校亟待加强人文素质教育[J].河北理工大学学报(社科版),2006,(4):145.

2周金声,赵丽玲.论理工院校落实人文教育与科技教育相融合的途径[EB/OL].(2004-12-12)[2008-01-10].http://www.zhdxyw.com/Article_Show.asp?ArticleID=6.

3杨叔子.科学人文相融爱国创新与共[A].中国大学人文启示录:第4卷.武汉:华中理工大学出版社,2000:163.

4许智宏.中国大学的历史使命和发展前景[J].中国大学教学,2002,(9):6.

5袁德宁.关注宏观层面的教育质量——推进“研究型”教学方式[J].中国高等教育,2002,(6):18.

6胡显章.赋予文化素质教育持久的生命力[J].中国大学教学,2002,(2):41.

7 赵大兴,葛宏.理工科院校人文素质教育课程体系的构建[J].边疆经济与文化,2006,(10):116-118.

[1]