首页 -> 2008年第1期

5~6岁幼儿社交焦虑、孤独感与父母的子女教育心理控制源的关系研究

作者:郑 名 路 娟

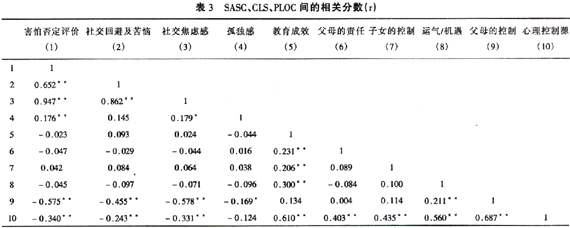

3.3 5~6岁幼儿的社交焦虑感、孤独感与父母的子女教育心理控制源的相关分析

通过对三个量表及各因子之间的相关分析,结果表明,(如表3所示),SASC评分与CLS 、PLOC两个总项目评分之间呈显著性相关,但CLS与PLOC总评分之间的相关不显著。SASC 中害怕否定评价因子、社交回避与苦恼两个因子之间及其与总项目得分的相关水平具有显著 性意义;PLOC总项目与五个因子之间呈显著性正相关,各因子之间具有不同程度的相关。CL S单一因子与 SASC总项目及其害怕否定评价因子、PLOC中的父母控制因子之间具有显著 性相关。CLS单一因子、SASC及害怕否定评价因子和社交回避与苦恼两个因子均与PLOC中的 教育成效、父母的责任、子女的控制、运气/机遇的信念四个因子的相关水平较低,但与父 母控制这一因子呈显著的负相关,这表明父母对子女行为的控制和归因越倾向于自身会造成 其子女的社交焦虑程度和孤独程度偏高,而认为教育孩子的成功与否并非取决于父母控制的 家长,其子女的焦虑和孤独水平相对较低。

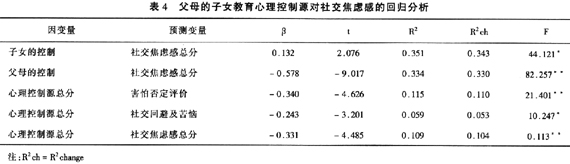

3.4 5~6岁幼儿父母的子女教育心理控制源与其社交焦虑感的回归分析

为了解5~6岁幼儿父母子女教育心理控制源对其社交焦虑感、孤独感的预测力,以父母子 女教育心理控制源为自变量,以社交焦虑为因变量进行回归分析(由于父母子女教育心理控 制源与孤独感的相关不显著,故不进行回归分析)。如表4所示,子女教育心理控制源量表 中子女的控制和父母的控制两因子对幼儿社交焦虑感的预测力分别为34.3%,33.0%,子女教 育心理控制源量表总得分对儿童社交焦虑量表中害怕否定评价,社交回避及苦恼两因子得分 的预测力分别为11.0%,5.3%。5~6岁幼儿父母子女教育心理控制源对幼儿社交焦虑感的预 测力为10.4%。

4 讨论

4.1 5~6岁幼儿社交焦虑感、孤独感的总体水平与差异

研究表明,5~6岁幼儿的社交焦虑和孤独感水平显著低于学龄期儿童,一方面可能缘于幼儿 教育与中小学教育的性质不同,幼儿园的作息制度和内容相对较为宽松,主导活动以游戏为 主,学习内容的难度和抽象程度较低,师生互动和同伴交往的机会相对较多,这些都有利于 5~6岁幼儿形成较为积极的情绪情感体验;另一方面,也与幼儿年龄小,依赖性强,亲子关 系密切,且自我觉知的水平较低有关。

在社交回避及苦恼因子上,女孩的焦虑水平明显高于男孩,但在害怕否定评价因子和孤独感 单一因子得分上,男孩均略高于女孩。这与生物遗传、传统社会文化、家庭及教师引导诸 因素的复杂影响有关。人们通常认为,女性应在情感、关心他人和被动性方面高于男性,而 男性应在攻击性、独立性、能力的支配性方面高于女性,成人在对幼儿进行教育时有意无意 地遵循这些刻板印象,鼓励男孩大胆、勇敢,肯定女孩的安静、提供给男女幼儿不同的环境 和榜样行为,并对幼儿所表现出来的行为进行强化和纠正。因此,在同伴交往中男孩的交往 方式更为积极主动,破坏行为及攻击性行为出现的频次比女孩更多,比女孩更容易遭到家长 、教师的否定性评价和同伴的孤立。而女孩较之男孩则更为安静,更能保持良好的秩序,在 同伴交往中比男孩面临更多的焦虑。

在众多对儿童孤独感的研究中,大多探讨了孤独感的年级和性别差异而没有定论[6] 。本研究结果表明,5~6岁幼儿的孤独感没有明显的性别差异,但男孩 的孤独感高于女孩,因此孤独感和性别之间的关系还需要继续研究和实验。

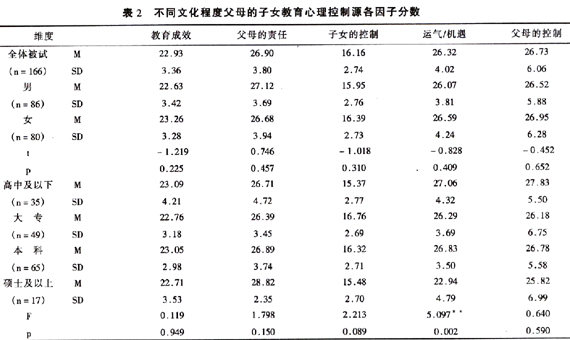

4.2 5~6岁幼儿子女教育心理控制源的父母文化程度差异

男女儿童在教育心理控制源各因子上的得分差异均不显著,说明父母在教育男孩和女孩的态 度和想法方 面更为公平,并趋于一致。但是,不同文化程度的父母在的命运/机遇信念因子上存在 显著差异,文化程度高的父母更能理性地认识子女及自身,认识教育的作用,形成更为科学 的教育价值观,说明父母的教育背景直接或间接地影响着父母的成就归因,影响着父母对子 女的期待与控制。

4.3 5~6岁幼儿焦虑感、孤独感与父母的子女教育心理控制源的关系

研究发现,幼儿社交焦虑感、孤独感与父母的子女教育心理控制源及各因子之间存在不同程 度的相关。倾向于将子女教育的成败归因于自己控制与否的父母,其子女的焦虑水平更高,但对幼儿孤独感无明显影响。鲍姆令特(Baumrind,1967)对父母教养方式的研究也证实,如果父母对子女的要求、控制和干预越多,以及生活上的过分照顾,交往上的过分保护,必然会影 响到孩子的情绪和行为,越有可能造成子女较高的焦虑水平。

4.4 父母的子女教育心理控制源对儿童社交焦虑感的影响

已有研究结果表明,不同文化背景和教育观念的父母对于教育子女的态度和看法,会直接影 响其教养方式及行为,进而影响其子女的性格及情绪情感[7]。本研究也证明了父母的子女 教育心理控制源对儿童的社交焦虑有一定的预测作用。对子女教育持积极乐观态度的父母倾 向于以关心、理解、温暖的方式教养儿童,孩子一般表现出性格外向,情绪稳定,善于社交 ,对自己持肯定的评价等特点;而持消极态度的父母常会过度干涉、拒绝否认孩子的行为, 尤其是惩罚严厉的态度极易造成儿童情绪不稳定,易出现焦虑、精神紧张、抑郁、有攻击行 为、缺乏同情心等,可能造成儿童心理健康水平低下,不利于儿童适应未来社会。因此,树 立科学的教育观念,改善不良的教育方式,是减少幼儿心理问题发生的根本措施。

5 结论

5.1 5~6岁幼儿的社交焦虑水平低于学龄期儿童,不同性别幼儿在社交焦虑感量表和儿童 孤独感量表得分上均无显著差异。

5.2 不同性别幼儿在子女教育心理控制源各因子上无显著差异,但不同文化程度家长在运 气/机遇的信念因子上差异显著。

5.3 5~6岁幼儿的社交焦虑感、孤独感、子女教育心理控制源及各因子间存在不同程度的 相关,父母的子女教育心理控制源对幼儿社交焦虑感具有一定预测力。

5.4 父母对于子女教育的态度和看法与幼儿的社会性发展之间具有非常复杂的关系,有关 幼儿社交焦虑感、孤独感等情绪情感问题的相关影响因素研究还需进一步验证和发现。

参考文献

1 张妍,吕培强,刘志强等.小学生社交焦虑和孤独感与学业成绩的关系 研究.中国学校卫生,2006(11):66

2 4 汪向东.心理卫生评定量表手册.中国心理卫生杂志,1993,7(增刊):265

3 张圣涛,张薇.中学生父母养育方式与应对方式的关系研究.中国健康心理学杂志, 2006,14(2):124

5 周宗奎,范翠英.小学儿童社交焦虑与孤独感研究.心理科学,2001,24(4):442

6 吴鉴,蒋威宜.孤独感及我国小学儿童孤独感研究综述.思想理论教育,2006,(7-8):109

7 葛明贵,张华玲.小学生父母养育方式、个性与社交焦虑的关系.中国初级卫生保健,2 007,21(9):34

A Research on Relationship among Social Anxiety,

Loneliness and Parenting Locus of