首页 -> 2008年第6期

11-13岁超常儿童自我概念的发展

作者:罗如帆 肖 文 苏彦捷

3.1 两类群体不同年龄组在自我概念各维度上的差异

有3名被试问卷中有较多的项目缺失,故在数据分析时被剔除。

对自我概念各个维度的2(班级类别)×3(年龄分组)进行方差分析(ANOVA),结果发现:年龄主效应显著的维度有数学学业自我概念、一般学校自我概念、与父母关系自我概念、外表自我概念和一般自我概念。事后检验显示,外表自我概念13岁组的得分显著低于11岁组;其余四个维度均随年龄有所提高,13岁组的得分显著高于11岁组。一般学校自我概念的班级类别主效应显著,普通班的得分要显著高于超常班,见表2。

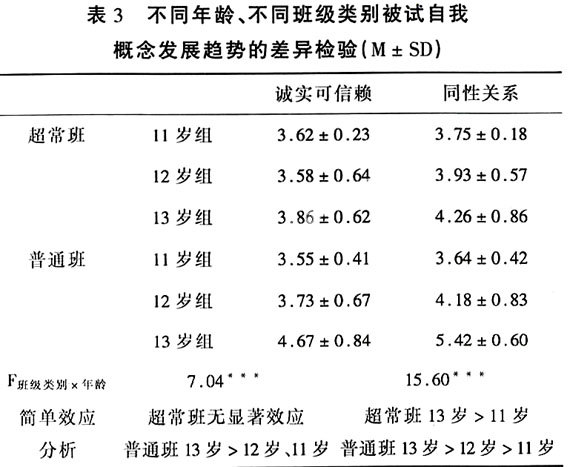

交互作用显著的维度有诚实可信赖自我概念与同性关系自我概念,说明超常班与普通班的诚实可信赖和同性关系自我概念的发展并不一样。简单效应分析表明,在诚实可信赖自我概念的维度上,11岁和12岁组内超常班和普通班的比较没有显著差异,而13岁组内普通班显著高于超常班。超常班的年龄主效应不显著,普通班的年龄主效应显著,其中13岁组显著高于11岁和12岁组,11岁组和12组之间没有显著差异。

与同性关系自我概念的简单效应分析显示,11岁和12岁组内超常班和普通班的比较都没有显著差异,而13岁组内普通班显著高于超常班。超常班的年龄主效应显著,13岁显著高于11岁,12岁与11岁、13岁之间没有显著差异。普通班的年龄主效应显著,其中13岁组显著高于12岁和11岁组,12岁组显著高于11岁,见表3。

可见,超常班与普通班的自我概念差异主要体现在三个维度上,超常班的诚实可信赖和同性关系自我概念得分都显著低于普通班,并且随年龄的发展差异没有普通班明显。在一般学校自我维度上,普通班与超常班自我概念随年龄的发展趋势相同,但是普通班的自我概念得分显著高于超常班。

3.2 超常班和普通班的总体自我概念的相关与回归分析

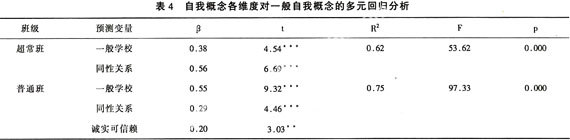

无论是超常班和普通班,自我概念的各维度均与一般自我概念有显著相关。本研究分别以超常班、普通班的一般自我概念为因变量,采用多元同时回归的统计方法考察了自我概念其他维度对其一般自我概念的预测作用。从表4中可见,对超常班而言,一般学校和同性关系自我概念对一般自我概念有显著的正向预测作用,解释率为38%和56%。对普通班而言,一般学校,同性关系和诚实可信赖自我概念对一般自我概念有显著的正向预测作用,解释率分别为55%、29%和20%。

可以看出,两个群体的差别在于诚实可信赖自我概念对整体自我概念的预测作用,与普通班的学生不同,超常班的诚实可信赖自我概念对整体自我概念没有显著的影响。

4 讨论

4.1 超常儿童与普通班学生自我概念的差异

采用SDQ-Ⅱ量表考察中学超常儿童自我概念与同龄儿童的差异,结果表明超常班学生在一般学校自.我概念、诚实可信赖自我概念、与同性关系自我概念的得分显著低于普通班,后两个维度上的差异仅表现在13岁组。其他维度普通班的得分平均值比超常班高,且随年龄增长差异有增大的趋势,但未达到显著差异。

在学业自我概念的维度上,超常儿童一般学校自我概念得分显著低于同龄儿童,表明他们对自己学业能力的知觉和看法与同龄儿童相比较为负性。可能的原因是超常班这一特殊学习环境对超常儿童的学业自我概念产生了影响,超常班的儿童一方面受到标签效应的影响,为自己智力超常而感到骄傲;另一方面又因为与学业能力很强的群体进行社会比较,对自己的学业能力产生较为负性的看法,总体上标签效应的正性影响小于社会比较效应的负性影响,因此超常儿童表现出较为负性的一般学校自我概念。

在非学业自我概念方面,本研究发现超常儿童在诚实可信赖自我概念,与同性关系自我概念这两个非学业自我概念的维度上得分显著较低,而且差异的显著性出现在13岁,即超常儿童进入特殊教育的第三年,与李颖和施建农的研究结果相符。这个结果表明与同龄儿童相比,超常儿童对自己诚实可信赖方面存在相对负性的认识。这可能是由于超常班更为强调学业方面的超常,对品德的重视程度相对有所不足,导致超常儿童对诚实方面的重视程度不如普通班,不太在意别人对自己诚实方面的看法,从而社会赞许性相对较低,在量表中表现出较低的得分。我们用自我概念量表的各个维度进行回归分析来预测整体自我概念,发现诚实可信赖自我概念只在普通班对其整体自我概念有预测作用。也就是说,超常儿童在评价整体的自我概念时,对诚实可信赖自我概念的重视程度不如普通班,验证了上文中的推测。同性关系自我概念得分则反映了超常班中的学生对同伴关系的看法比普通班负性,这可能是由于每个学生对自己的期待高,与同学竞争激烈,从而导致对与同性关系的自我概念不高。

4.2 超常儿童自我概念的发展

超常班学生自我概念的发展趋势基本与普通班学生一致,表现在数学自我概念、一般学校情况自我概念、父母关系自我概念、同性关系自我概念和一般自我概念都随年龄升高。这种升高的趋势与这个年龄段的学生出现需要建构和保持正性自我形象的动机有关,他们通过过高地估计自己的能力,有选择地进行社会比较等策略来帮助提高对自我的看法。同时,认知方面的发展让这些孩子学会评价他们感觉良好的活动或社会角色,而对自己不胜任的事情不再看重,从而提高其正性的自我评价。与其他维度不同,外表自我概念是随年龄下降的,随着青春期的到来,儿童对自己的身体开始变得敏感和关注,往往对自己的外表有过高的标准,从而可能对自我概念造成负性的影响。

国内外一些研究都表明学生的自我概念在青春前期会有所下降,随后则有所上升。cole认为,学生处于小学升初中的过渡期,社会参照群体的改变或身体发育和教育环境之间的失衡导致了对自我的感知不良。在本研究中,把普通班不同年级的被试根据年龄混合分组,可能模糊了教育环境因素对学生自我概念的影响,而超常班的被试在11-13岁间没有经历教育环境的变化,可能是导致二组都没有出现自我概念下降的原因。

诚实可信赖自我概念和与同性关系自我概念上,超常班学生自我概念的发展与普通班的发展趋势出现差异,超常班的诚实可信赖自我概念没有像普通班一样表现出随年龄的增长趋势,与同性关系自我概念的发展也相对普通班有所延后。由于这两个维度同属于非学业自我概念的范畴,可能是因为在超常班诚实可信赖等品质没有得到足够的重视。这些学生在较小的年纪就被标签为“天才”,他们早已习惯了人们对他们智商的赞美和特殊关注,相比于同龄的孩子,他们可能更少地注意非学业的方面,导致超常班的诚实可信赖自我概念以及与同性关系自我概念的发展不明显。

4.3 研究的局限和展望

本研究仅仅使用自陈量表考察自我概念,在未来的研究中,应该通过更多的方式(如访谈法)来全面地了解超常儿童的自我概念发展情况。而将被试混合后进行年龄分组模糊了班级环境以及学业内容对学生发展的影响,使得我们讨论问题时有所局限。超常组被试选取了在超常实验班就读的儿童,被试量有限,只能代表在特殊教育环境下的超常儿童的自我概念发展情况。还应进一步考察超常教育环境对不同类型学生自我概念的影响,如学生的人格特点、成绩排名对学生在超常教育环境中的适应起到了怎样的调节作用。

4.4 对超常教育的启示

本研究结果提示我们,对于超常教育对学生自我概念的影响应有客观的认识,从好的方面看即标签效应,超常班本身的荣誉标签会给学生带来一定的心理受益,其效果是积极的;从不好的方面看即社会比较效应,每个学生都很优秀,在这样的高能力群体里相互比较则会对自我概念产生消极的影响。教育者应该发挥超常教育的长处,增强学生的自信心;同时也应该特别关注超常班中成绩相对较差的学生,注意帮助他们提高自我概念的水平。

在超常儿童的教育中,教师与学生对学业成绩的过分重视,会影响超常儿童的全面发展,成为日后超常儿童成才的隐患。因此,在关注学业成绩的同时,也应注重对良好品行、人际交往技能等方面的培养,使得他们自身对这方面有足够的重视,从而促进其非学业自我概念的发展,使其更好地完成学业,更健康地成才。

5 结论

超常儿童在一般学校自我、诚实可信赖自我和与同性关系自我概念上的得分低于同龄儿童;超常儿童与同龄儿童诚实可信赖自我和与同性关系自我概念的发展存在差异,同龄儿童的自我概念随年龄增长显著上升,对自身的看法和知觉更为正性,而超常儿童的自我概念相比之下变化较小。超常儿童的自我概念在某些方面可能具有与同龄儿童不同的发展模式。

责任编校 徐美贞

[1]