首页 -> 2008年第11期

学习困难学生理解监测准确性与延迟关键词效应

作者:赵 晶 李荔波

3.2.2 材料 同实验一。

3.2.3 设计

2(学生类型)×2(关键词生成)×2(材料难度)混合设计,学生类型为学习困难学生和学习优秀学生,关键词生成为延迟关键词组和无关键词组,是被试问变量;材料难度为高难度材料和低难度材料,是被试内变量。因变量是理解监测准确性。

3.2.4 程序

实验采用个别纸笔测验。延迟关键词组程序如下:(1)出示练习,告知学生进行理解测验。指导语:请大家阅读文章,不认识的字词问老师。每篇文章阅读时间不限,直到真正理解。一篇理解后交回,开始阅读下一篇。阅读完文章后,对照文章题目,根据主要内容依次为每篇文章写出5个关键词;然后从0到100对每篇文章的理解程度打分,0分表示完全不理解,100分表示完全理解。最后完成理解测验。(2)学生复述指导语,完成练习。确定其理解程序后,教师将6篇阅读材料随机排序后发给学生,不限时间阅读文章。学生确认理解后交回文章,完成关键词生成、学习判断和理解测验。

无关键词生成组不限时间阅读文章,学生确认理解后交回文章,完成学习判断和理解测验。

3.3 结果

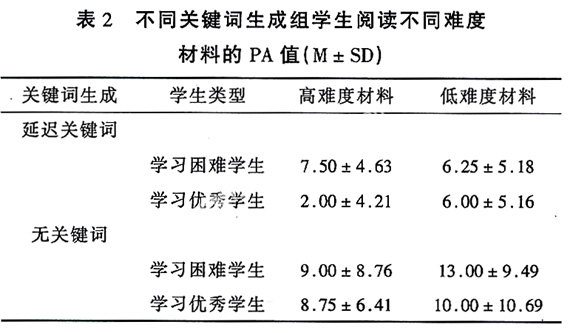

不同关键词生成组阅读不同难度材料的PA值见表2。经重复测验方差分析,关键词生成主效应显著,两组被试PA值差异显著,F(1,64)=7.72,p<0.01,延迟关键词组被试的PA值显著低于无关键词组。学生类型和材料难度主效应不显著。

4 讨论

4.1 学习困难学生理解监测特点

研究采用学习判断绝对准确性为指标,考察学习困难学生理解监测准确性的特点。学习判断准确性是学生对标准测验成绩的预测程度,绝对准确性是预测某一个项目学习程度的精确性,反映了个体对自己能否理解文本的预测能力。实验一发现,学习困难学生理解监测PA值显著高于学习优秀学生,说明其理解监测水平显著低于学习优秀生,这可能反应了其认知加工和学习效能的特点。

70年代以来,研究者开始将命题作为文章意义的基本单位,将阅读理解视为记忆表征的建构过程。这个过程不仅包括字词语句的解码,更重要的是将当前加工的信息与文本先前的信息,与读者已有背景知识相整合,形成局部连贯和整体连贯。局部连贯将语句的每一命题与当前工作记忆中的命题相联系,是非策略的、被动的、快速激活过程;整体连贯将命题与长时记忆中已理解的命题或一般世界知识建立联系,是被动的快速激活和需增加额外认知负荷的主动整合过程。激活和整合两个阶段相互独立又紧密联系,激活是整合的前提,有整合必先发生激活,但激活后未必会发生整合。通过激活和整合加工,读者形成包括表层水平、命题水平和情境模型三种水平的文本表征。

有研究发现,阅读差生在篇章理解过程中与阅读优生一样能激活先前信息,形成局部连贯表征,但不能形成整体连贯表征;阅读优生可以成功整合篇章新旧信息,形成局部和整体两种表征。本研究采用的阅读理解测验题目5项中有4项需要学习者进行连贯推论,形成命题水平和情境模型的整体表征。个体产生学习判断的推论基于不同线索,借助不同线索评估自身理解程度和状态。学习困难学生根据形成的局部表征线索进行理解监测,与测验题目考察的文本表征存在较大差异;学习优秀学生形成的表征与测验题目考察的表征更加匹配。这可能是两组学生理解监测准确性产生差异的原因之一。

另外,李伟健认为,学习困难学生的元认知问题由首发的认知加工问题和相继的任务体验经过长期相互作用产生。学生早期认知加工任务的失败可能会降低其学习效能,回避特定学习任务,影响元认知发展的动力和机会;而有些学校阅读教学过分强调理解解码加工,致使学生形成不全面的阅读理解观念。这可能导致学习困难学生不完全依靠当前认知加工产生的线索进行理解监测,更多依据以往学习过程中的失败体验和理解观念,作为理解监测线索。这也可能是两组学生理解监测准确性产生差异的另外一个原因。

4.2 延迟关键词对学习困难学生理解监测准确性的影响

实验二采用学习判断绝对准确性为指标,考察延迟关键词效应对学习困难学生理解监测准确性的影响。结果发现,延迟关键词显著降低了学习困难学生理解监测的PA值。

当前文本阅读研究基本认同美国心理学家Kintsch对文本表层编码、命题表征和情境模型三种不同层次表征的划分。表层编码是对文本语句的解析,表征字、词、短语以及它们之间的语言学关系;命题表征包含保持精确文本意义的系列命题;情境模型表征文本所指内容或微观世界。形成局部和整体连贯后的三种文本表征,读者至少需要激活和整合两种加工。激活不需额外加工时间,而整合则将当前信息融入激活后的工作记忆和长时记忆的心理表征中,需要增加额外认知负荷,延长阅读时间,放慢理解速度。阅读与写关键词之间的时间间隔给学习者机会,进行整合加工和做判断时的提取努力,成为提高学生理解监测准确性的一个原因。

根据文本阅读的记忆基础加工理论和建构主义更新追随假设理论,有研究者认为,文本阅读是连贯阅读和焦点阅读的双加工过程。在没有明确目的的文本加工过程中,读者进行的是自动化、无意识的连贯阅读加工;此时的阅读使新旧信息维持连贯,没有改变信息表征性质的建构加工活动,命题可能仍以单独形式保存。形成目标焦点后,如总结和产生关键词等,阅读过程转换为主动、有意识对相关信息进行追随性建构的焦点阅读加工;此时的阅读涉及整合加工过程、命题形成组块,改变了信息表征形式。焦点阅读加工形成的表征形式与理解测验考察的文本表征形式更加匹配,以此为线索的理解监测也更加准确。而且对于学习困难学生而言,生成关键词的加工过程产生的外显结果,更加有利于其作为学习判断的线索加以利用,成为提高学习困难学生理解监测准确性的另外一个原因。

根据已有研究和本研究结果,提高理解监测准确性至少需要两个条件。首先,读者要进行有利于文本阅读激活和整合过程的认知加工,尤其是一些包含主动推理,能够促进整合阅读和焦点阅读的加工,如交互教学和附加问题等策略,形成局部和整体的逻辑连贯,建构表层水平、命题水平和情境模型三个水平的表征。而且这个加工过程最好产生外显的、有利于提取和利用的线索结果。

其次,文本加工产生的线索与标准测验考察的文本表征应具有较高匹配性。这种匹配一方面涉及理解目的和任务与测验考核表征问的一致,如文字校对任务加工产生的线索与文本表层编码表征的测验可能更匹配,把握文章主旨加工产生的线索与情境模型表征的测验可能更匹配。如果在文字校对任务下完成情境模型表征测验,学习判断准确性可能并不高。另外,学习判断是一个推论过程,学习者可能同时面对较多可利用的内外部线索,而这些线索与标准测验考核的文本表征间的一致性可能存在差异。有些线索与测验表征更一致,选择了这样的线索,学习判断的准确性可能会更高。根据线索和测验表征之间的匹配性,给予学习者正向积极的反馈,有利于其选择准确线索。

已有研究充分肯定了元认知对于理解的重要作用,认为其能触发理解所需的认知加工程序;理解监测准确性影响学生重新选取文本阅读的理解控制策略,进而影响其理解测验成绩。也有研究发现,当监测到理解困难时,个体并不必然运用障碍排除策略。学习困难学生理解监测和控制之间可能存在整合缺陷。今后将联系理解监测和理解控制两个加工过程,在更加生态化的情境中关注学习困难学生的主体性和适应性,从心理发展的认知、社会和人格等多个角度开展研究。

5 结论

5.1 学习困难学生理解监测准确性显著低于学习优秀学生。

5.2 延迟关键词显著提高了学习困难学生理解监测准确性。

(责任编校:杨希洁)

[1]