首页 -> 2007年第5期

现代语文教育评价的回望与比较

作者:冯直康

第一种认为教育评价就是教育测验。1904年美国心理学家桑代克(E.L.Thorndike)提出“凡是存在的东西都有数量,凡是有数量的东西都可测量”的著名论断,这是教育测量的客观化、标准化的雏形。

第二种认为教育就是把实际的表现与理想的目标相比较的历程,即所谓的“泰勒模式”。其基本特点是以目标为中心或以目标为导向把教育方案的目标表示为一系列可测量的学生行为,并以此为依据确定教育活动的效果,判断实际教育活动达到预期教育目的的程度。

第三种认为教育评价是一种有系统地去寻找并搜集材料,以便协助决策者在诸种可行的途径中择一而行的历程,这是一种以决策为中心的评价模式。

但是这三种解释都有其先天不足。它混淆了教育评价与教育测验。事实上二者有区别的:教育测验重在数量上的测定,因而强调数量化,客观性。而教育评价则强调主观估计与客观测验的统一。它只说明完成行为的评价没有把形成过程包括在内。这直接导致了教育体系的不完善。

由于教育是一个大系统,具有层次性特征,所以教育评价也有层次,不同层次的评价有不同的要求,为了论述方便,我们不妨对教育评价作个狭义的界定:即按照一定社会的教育性质,教育方针和政策所确立的教育目标中,对所实施的各种教育活动的效果,完成教育任务的情况以及学生学习成绩和发展水平进行科学判定的过程。它从评价的目的来划分可包括终极评价和过程性评价。

就我们的现状而言,终极性评价可以体现在不同的阶段,主要是一种综合性的评价,它决定着教育的发展方向和教育策略的施展。回望历史,会发现我们的教育评价至今还没有走出历史的怪圈。

我国早在西周就采用以射选士,可以认定是最早出现教育评价的国家之一。《学记》中也有谈到考试和考核制度的问题,“比年入学,中年考核,一年视离经辨志;三年视敬业乐群;五年视博习亲师;七年视论学取左;谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成,夫然后足以比民易俗,近者说明而远者怀之。此大学之道也。”[1]

这之后形成的科举制度尽管已自成体系,而且是很严密的体系,但物极必反,几千年的教育体制最终随着一个王朝的消逝而水流云散,未能演变成适应现代社会的新的评价手段。

上个世纪80年代以前,我们还没有形成一个科学的评价系统。如果要说有,那也是中西合璧的“四不象”,在某种程度上可以说是对传统教育的一次复辟。传统教育中那些最坏的东西,如理论脱离实际、死记硬背、考试至上的教育思想、教学方法等,都悄悄地保留下来,并在当时与以凯洛夫为代表的苏联教学评学模式暗合相通。这直接影响到了70年代末的高考和80年代掀起的应试教育热潮。更有特点的是,语文教育的政治化也被提高到了一个前所未有的高度。

我们可以先看看1978年的语文高考试题(节选)

一、给下面三段文字加上标点符号。(10分)

1、实现机械化要靠人的思想革命化有了革命化才有机械化机械化不是一口气吹出来的要经过一番艰苦奋战才能成功要把揭批四人帮的斗争进行到底要肃清他们的流毒促进人们的思想革命化一个软懒散的领导班子是挑不起这副重担的

二、在下面的括号里填进最恰当的字,每个括号只能填一个字。

……

2、那些外表道貌( )然、内心卑鄙龌( )的神父,尽管装出一( )穷人的救世主的模样,实际上是( )善、( )婪、凶狠、残暴的剥削者和压迫者。

……

4、我在这间屋子里盘( )多时,( )详着床铺桌椅,( )摸着毛主席的遗物,默默( )立,思潮( )湃。

5、这个时候,什么个人的得失、安危、荣( )、毁( )——一句话,一切有关“自我”的概念,仿佛全不存在了。[2]

花了这么长的篇幅无非是想让大家看看,28年前的考试评价是被绝对的大一统思想牢牢地把持,“思想革命化”“肃清”“揭批”“救世主”……这证明:这时的语文教育和传统的语文教育一样,都有着明显的泛政治化倾向,个性的发展与心灵的丰富还在历史的另一头张望。更糟糕的是,时代已经有了翻天覆地的变化,而我们的教育仅仅转了一个弯,又回到了起点,历史和我们开了一个玩笑。

上世纪八十年代前期的语文教育评价还有这种泛政治化的倾向,这种以阶级斗争为纲的唯理性的评价模式风行了近十年,始终不敢越雷池一步,而且在之后的二十年间隐隐约约都还能看到它的影子。“应试教育”科举教育的遗害在当代复活、强化的事实告诉我们:未经改造的陈旧传统并不能自动地成为社会现代化的资源。另一方面,由于传统“重学”精神的影响、现代社会就业的压力和对文凭的社会认同感,被压抑了十年的热情迅速转化为考试主义、学历主义的强大动力。于是八十年代中后期标准化考试就应运而生,这种源自托福模式的考试体例以便捷和对知识点的考核著称,但也因为其漠视了人的精神活动而成为传统考试评价的现代版。

沿袭着以上诸种历史和社会因素,偏重智力教育、重视学科知识的系统性和道德承载性都已经渗透到语文教育的各个阶段。老八股消失了,新八股又沉渣泛起。民间的教育改革在传统教育评价的强大势力前裹足不前,重新回到起点。而此时国外正已逐渐向更加科学化和人性化的方向的转型。他们的成功转型或许带来了世界性的教育改革风潮。

上个世纪五十年代后期,美国为了克服在教育方面的落后状况,掀起了一场大规模的教学改革运动。很多人认为用统一的目标模式去评价教学的结果,从根本上是行不通的,1966年斯塔夫宾(L.D.Stafflebeam)提出了新的评价理论模式CIPP模型,该模式把教育评价看作是为决策提供有用信息的过程,历史性地突破以目标为中心或以目标为导向的终结性评价框架,开始重视评价的形成性功能,这一观点直至今日仍对世界教育评价起着重要影响。

九十年代,美国评价协会提出“使能评价”的理论,即运用评价的概念、技术和成果来提高人们自决能力,并通过运用自我评价和反馈来改进工作的评价方法。

在英国,对教育的关注目光也开始泛化,开始认识到评价学生的因素不单单是学生的考试成绩,其他像学习风格、学习动机、价值观等非智力因素更应该关注。这种转向首先认为学生评价的对象不应该仅仅是一个静态的层面或仅是知识储备和技能的掌握,而应该将学生与教师,其他学生,书本及其它教育资源的交互过程作为评价对象。形成一个评价共同体,立体展现个体的成长过程。其次,评价的转向还表现在终结性评价向形成性评价转化上,前者关注的是已然的结果,而形成性评价重在过程,通过对学习中学生具体生动的活动的评价来改善活动,使学生的学习更加积极有效。[3]

国外的这些理论研究已经跳出了平板、单一、量化的评价圈套,开始认识到用一个模式来衡量有思想、有发展变化的复杂个体显然不客观、不合理,虽然这些已形成浩大声势的学生评价与现实的操作有所偏离,但他们在这方面的转向毕竟已先我们而行了。

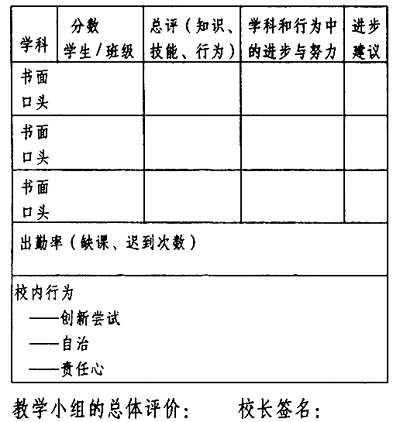

我们还可以看看法国国民教育部1999年颁布的初中每学期成绩手册:

在这里,我们可以看出评价不是淘汰性的,不是终结性的,和我们对学科成绩的单一界定相比,这样的评定更侧重学生整体行为的形成,是推动学生进步的参照。它已经跳出了学科逻辑性的圈子,从知识、技能、行为等各个方面对学生进行评价,充分发挥学生的积极主动性,比较全面、合理地观照学生的整体发展。

基于上述认识,我们必须抛开分数,组合较为完整的评价制度系统。现在这些评价手段作为系列化的技术,可以完整地体现在语文教学活动的过程及管理中:学年(学期)伊始,对学生进行新学段的知识检测,或者进行兴趣、个性等心理因素的调查,掌握基本情况,以确定教育教学目标;在学月、中期进行考测,以检查教学的效能;期末,对学生学业、前后表现等各方面作一个总结,将定量描述与定性描述自然地结合在一起,形成一个运动的连环。这个模式的实际运作与逻辑的推理是一致的,从效能上讲,遵循了这个评价模式的教学过程其教学质量总是高于没有运作这一模式的教学过程。

反思过去,直视目前轰轰烈烈的教育教学改革,可以发现我们已经从观念到教法,从教材到评价,一步步接近改革最本质、最核心的部分。这样的趋势使我们有足够的理由相信这场大变革将会取得成功。但是,现实依然是严峻的,任何一场改革都要经历阵痛,对语文教育而言,这样的阵痛可能还要延续较长的一段时期,特别是新的语文教育评价体系的推行,它更需要教师在教育思想上进行彻底换血,任何一处基本思想上的抵触,都可能导致新式教育教学的局部塌陷,从这个意义上说,这场革命才刚刚开始。

注释:

[1]高时良编著,《学记评注》,人民教育出版社1982年版。

[2]《历届高考语文试题分析解答》,吉林文史出版社1988年版。

[3]王凯,《英国学生评价现状反发展趋势研究》,《全球教育展望》,2002年第10期。

冯直康,福建师范大学文学院教师。