首页 -> 2007年第5期

主动探究性学习法浅探

作者:梁晓艺

那么,怎么让学生实现主动探究学习呢?

一、建立全新的语文学习目标体系,让教者和学者都清楚自己要做什么。

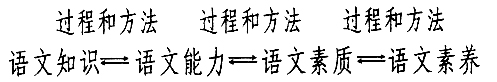

1、一级目标。我首先针对各阶段教材的特点,把语文基本教学目标界定为“语文知识和能力”、“语文学习过程和方法”、“语文素质和素养”三个层次。三者构建了一个金字塔形稳定而完整的语文教学目标结构。为什么要确立这种结构的教学目标?这是由学生语文学习的特点决定的。语文学习过程可用下图演示:

语文学习是在知识的基础上形成能力,然后形成素质,最后达到语文学习的最高境界——形成语文素养。而更高一级的语文学习层次也反过来促进前一学习层次的发展,形成一种良性循环。

2、二级目标。

(1)知识和能力目标。

①知识目标:以高中《语文教学大纲》规定的知识目标为标准,可概括为语文基础知识、文学知识、写作知识等。因为文言文所占比重比较大,可把文言文知识单独列为一类。

②能力目标:具体有——语文学习能力,听、说、读、写、书、记……;语文实践能力→口语与交际、应试、调查采访、观察、感受、体验……;语文思维能力→联想与想象、分析与综合、形象思维、抽象思维、创新思维、灵感思维……;语文创造能力→研究能力、创作能力……

(2)过程和方法目标。

①过程目标包括学习态度、学习习惯、思维过程、学习成果等等。

②方法目标包括学习方法、思维方法等等。

(3)素质与素养目标。这里指的素质是指学生内化了知识和技能,它构成了人认识和改造世界的一种基本方法和能力;而语文素养是在此基础上更进一层的境界,它与人的情感、态度、品质、品格、气质、价值观、人生观、世界观融为一体,构成了人的一种不可或缺的主观意识和外现的精神状态。

二、改革教学过程,让学生学会主动探究学习。

在不改变现有班级授课制的前提下,以上目标或整体、或分散地落实在课内学习和课外活动两大板块中,并通过独特语文评价管理机制来管理、监督,使各个目标得以最大程度地实现。下面我主要分三方面的训练简要讲述:

1、阅读训练。

①主动探究型课堂阅读课。该课型强调学生主动求知、主动质疑、主动实践、主动创新,真正以学生为本,关注个性。教师先根据教学要求确定一堂课的基本目标,以保证课堂的可控性。然后每个学生根据自身不同水平、不同爱好定出本节课的个人学习目标,即个性化目标。这样,既不会削弱课堂容量及可控性,又强化了学生参与的机制,能解决由于学生的个性差异而过多忙于无效劳动的弊病,势必对学生的兴趣与学习习惯的培养产生良性效应,并在课堂互动中调动同学积极参与对探究过程与结果的评价。这种课堂组织形式可以改变教师“一言堂”的模式,突出学生的主动性地位,强化学生主动探究的机制。

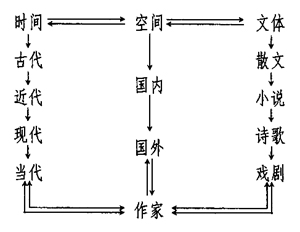

②主动探究型课外专题阅读。主动探究的结果是知识的广度与深度的增加,以及理论与实践融合度的加强。传统的教学方法势必导致学生强烈的求知欲被既定的、稳固的教材体系所束缚。在此情况下,进行深入的、探究性的专题阅读研究势在必行,它可以以教材为出发点,不拘于教材,增加课外内容,使知识和能力得到系统化和深化。阅读专题的内容可用下图表示:

时间、空间、文体、作家四者内任一内容的组合,都可以确定为研究专题,如《李清照词研究》、散文专题研究、小说专题研究等等。另外,时间、空间、文体等都可以进一步细化,以缩小研究范围,增强可操作性。专题研究应从高中学生对语言、文学、文化的兴趣、爱好、知识水平出发,依据其现有吸收与表达的能力层级,选择、设计课题,切忌贪大、贪身、贪全、贪新。同时,还要考虑课题实施的客观条件,结合学校所处社区、地域的特点开发课题,可以由老师在课内组织进行,也可以与课外阅读相配合,由学生自主进行。其组织形式可分为“教师主导型”和“学生自主型”等等。为鼓励学生进行探究性学习,充分发挥学生主动性,提高学生语文兴趣,可以在评价过程上对学生进行奖分。

2、综合训练。根据学生语文综合能力差的特点,有必要进行专门的训练。结合《教学大纲》的要求和语文教材“口语与交际”等内容,开设专门的综合训练课。训练目标内容有“口语与表达”、“语文与交际”等等。组织形式以课堂活动为主,如时事评论、演讲、辩论等等。真正让每位学生“动”起来,使训练得以落实。

3、作文训练。作文作为学生最重要的语文综合能力,却恰恰是学生最感困难、最为头疼的内容,而现在的作文教学又是非常薄弱的环节。正如语文学科具有工具性和人文性一样,作文也同样具有工具性和人文性,作文能力是学生语文能力中非常重要的一环,其重要性不言而喻。然而与此形成鲜明对比的是,现有的作文教学困难重重,弊病重重,学生作文兴趣不高,作文水平偏低,严重影响了学生语文能力的整体提高。

为使作文训练更为科学化,首先,在以上语文教学目标的基础上对作文训练目标加以细化,以明确到底该做些什么。

然后,将以上目标落实到作文课堂、阅读课堂以及课外训练当中,这种落实不是机械地套用,而是根据不同的教学内容、教学情境灵活安排,但必须保证每项目标在每学期都能训练到位。作文课堂组织方式可分探究性写作指导课、探究性写作实践课、作文互批讲评课三种形式。

(1)探究性写作指导课和写作实践课。作文最为重要的是有个性,当然这种个性是建立在最基本的写作知识、写作能力的基础上的。高中生已具备追求作文个性的前提,个性的便是创新的,心底独特的便是创新的,清新动人的也就是创新的。所以应该先从单纯的在材料和内容上追求新颖的狭窄的路上走出来。关于作文训练,不应该有太多的束缚,应该经常有新颖的形式带进课堂,这样才能不断激发学生的作文兴趣。

写作中的难点是“立意、选材、构思”三者,这是决定一篇文章质量的关键,也是影响成文速度的主要方面,作文指导及写作实践的研究重心应该落在这里。教师、同学共同努力,探究出合适的、有个性的主旨,材料和思路,后面的成文就会手到拈来,毫不费力了。

(2)互批讲评课。根据既定目标成文之后,老师应该组织学生对作文进行互批和讲评,不能因怕耽误时间而写完就了事。作文的互批和讲评是对训练目标的再学习、再训练,再思考、再创作,是作文训练中不可或缺的部分,它能让学生非常直观地了解写作过程中的优势和缺点,往往能使学生有所感悟而使作文水平产生质的飞跃。

主动探究性学习的课外组织形式是文学社。以文学社为组织,开展课外写作、课外阅读、课外专题研究、课外社会实践等活动。这些活动以文学社社长为负责人,要求有计划、有组织、有记载、有总结,并要求人人都有一定的过程性和结论性成果,将作为语文成绩的一部分。

其中每学期班级至少要出一本以上的作文刊物,要求学生尽可能每人在作文刊物上发表一篇以上的文章。并遴选出一些优秀的习作投寄一些正式刊物发表,把这些作为成果分纳入语文评价。

班内成立班级图书角,让图书“漂流”起来,定时按要求进行课外阅读,并作一定量的读书笔记。

课程改革的出发点是促进学生全面、持续、和谐的发展,实践证明:让学生成为学习的主人,意识到学习是我的事情,我能够学,我尽量自己学。才能充分发挥他们的主体作用,调动他们的学习积极性,使他们在“动”中提高学习兴趣和获得知识。把学习的责任从教师身上转移到自己身上,那么很多奇迹就会出现,也能有效地提高高中语文的课堂效益,从而推动课程改革的顺利进行。

梁晓艺,教师,现居福建泉州。