首页 -> 2007年第3期

传播学视野下的手机文学

作者:周 善

当作为大众通讯工具的手机爱上文学,文学就注定要衍生出其更具特色的传播方式。

新的传播模式成就手机文学

手机文学作为一种新的文学样式,是注入文学领域的新要素,并使当代文学更加多姿多彩。那么,我们对文学的认识把握就需要有新的视角、新的理论和新的方法与之相适应。

新媒体的出现,必然会使文学发展的环境、平台和传播方式发生变化,也必然会催生出新的文学样式,手机文学就是手机媒体催生出来的一种全新的文学样式。

传播是“人类关于赖以生存和发展的机制,是一切智能的象征,且通过空间传达它们和通过时间保存它们的手段”。⑦文学不仅不可能置身于传播环境之外,其反映社会生活的内存规定性还促使其积极参与其中,文学要满足社会对它的需要首先得表明自己的存在,需要有媒介来负载它们,使其能往来穿梭于社会大众之间。尤其是在市场经济下,文学与大众传播媒介之间有着精神文化和物质利益的双重密切联系。

从传统文学到当代的网络文学、手机文学,其传播模式也随着经济、技术因素的导入而发生着深刻的嬗变。

在传统文学时代,受众(读者)在整个文学活动的系统中,并不是很重要的环节,通常被人们所忽视。这时候,文学的传播模式是单向的、线性的,直接从作家(文本)到读者,而人们更多的是关注作家和文本,读者在传播模式中成为最没份量的因素。而当传播媒介置身于市场经济大背景下时,文学的商品性开始凸显,传播媒介在文学传播中起着很积极的作用,同时,传播媒介为了生存,就不得不考虑读者(受众)的利益,这样,一种新的传播模式出现了,即“作家-传播者-受众”,以及与之对应的“文本生产-媒介传播-文本消费”这样一种文学商品生产链。在这一链条中,受众(消费者)尽管与传播者及文本生产者之间可能产生某种互动,但其相对被动的地位也是没有发生根本性改变的,直到网络文学、手机文学出现以后。在此,我们着重讨论手机文学。

被称为“第五媒体”、“影子媒体”的手机媒体具有很强的交互性和高度的便携性。手机受众享有了前所未有的移动性与参与度,并因此成为媒体的一部分。在手机传播过程中,传播者既可以是电信运营商,也可以是提供手机文学阅读、下载服务的网站,更可以是普通的手机用户,而受众则是千百万的手机用户和网络使用者。在手机文学的传播过程中,知识垄断被制止,信息的不再完全来源于少数的精英主宰者,而是可以来源于一般的大众,知识鸿沟大大缩小甚至几乎被填平。信息消费者也可以是信息生产者,受众由传统文学时代的被动地位转身积极的地位,手机使文学的传播在形式上回归到口头文学时代的人际传播,同时,又使信息的传播方向呈现多极的、立体的格局。

综上所述,手机文学传播乃将大众传播与人际传播融为一体,兼具大众传播与人际传播之优势又突破二者之局限的一种全新的传播模式。

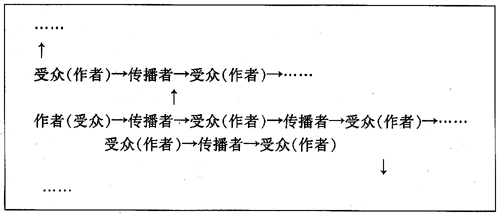

这种新的传播模式可以用下面这个图表来进行大概的表达:

从上面这个图表中,我们可以看出,在这一全新的传播模式中,手机文学的受众身份发生了极大的变化,如果其接收文学信息,则属于受众;但如果其还对接收到的文学信息进行转发,则是通过手机媒体完成了传播行为;如果手机用户还有文学创作的爱好,将其所创作的手机文学上传至电信运营商或网络运营商所提供的平台,那么,这一手机用户不仅完成了传播行为,其身份则属于手机文学的作者。

在所谓“手机文联,中国手机文学第一平台”就聚集了一大批这样的手机用户,他们既是受众,也是作者。

这种集受众、作者、传播者为一身的手机用户是手机文学庞大的群众基础,据了解,目前中国的手机用户已近4亿,全球手机用户已经达到20亿。我们完全可以说,中国文学从未像今天这样拥有这么庞大的写作群体。他们对于文学的娱乐化、大众化功能的实现起着举足轻重的作用。

手机文学:一场新科技与商业利益的狂欢

手机原本就是一种单纯的通话工具,但随着通信技术的发展,同时,更重要的是在移动电信运营商、手机制造商的推波助澜之下,手机渐渐发展成一种新媒介。通过这一新媒介,手机衍生出越来越多的增值服务,其中就包括手机短信,以及由此发展而来的手机小说、手机散文、手机戏剧等文学样式。

手机文学传播的新模式,是一种电信运营商在利益驱动下的大力推广与受众热情参与这两股力量交织、汇合而产生的全新的文学消费链条。我们可以这样来表达:

文本生产←→媒介传播←→文本消费

在这一链条中,媒介传播主要是指电信运营商以及其他SP对手机文学的大力助推,他们就像足球场上的中场发动机一样,策动着一波又一波手机文学传播的“攻势”。以18万元人民币购得千夫长手机小说《城外》版权的,就是一家电信运营公司。国内著名的SP掌上灵通还专门推出手机文学频道“梦幻书城”,面向14-15岁手机用户,提供包括名家、罗曼史、偶像剧、情歌、经典等不同系列的手机文学作品,同时支持自由创作。文本生产已经不再重要,而这也恰好与手机文学的大众化、通俗化相契合。SP们更关注的是文本消费,而文本消费者也因手机文学取得了空前的话语权(在传统文学时代,读者在传播链条中没有话语权),这种话语权不仅表现在他们对文本的选择上,也表现在他们能参与到文本的生产当中来,父辈甚至祖辈的“文学梦”在他们身上很容易就得以圆满。

继网络文学对意识形态官僚、大作家、经典作品等进行肆意的颠覆以后,手机文学以其更加大众化、平民化的特点,将又一次突破传统文学的秩序与结构。

手机文学与其说是一个在新科技推动下的文学浪潮,倒不如说是一场文学商品化、大众化、娱乐化的狂欢。正如前苏联文艺理论家巴赫金所谓的民间狂欢仪式,巴赫金指出:“狂欢化一直帮助人们摧毁不同的体裁之间、各种封闭的思想体系之间存在的一切壁垒,狂欢化消除了任何的封闭性,消除了相互间的轻蔑,把遥远的东西拉近,使分离的东西聚合,这就是狂欢在文学史上巨大功用所在”。⑧

手机文学的这种狂欢最大的好处就在于使得文学真正地走出精神贵族的象牙塔,来到人民大众当中,在供人们娱乐消遣的同时,最大限度地实现文学“为人民”的功能。

(作者单位:广东商学院人文与传播学院)

①《网络文学之后短信文学时代来临?》舒晋瑜,《江南时报》 2004年11月28日,第八版。

②③《短信小说再成热点》,《南方都市报》2005年1月17日。

④⑤《短信小说<城外>“一鱼八吃”》,《中国青年报》记者桂杰。

⑥《关于手机文学的未来发展态势》。

⑦《传播学概论》 [美]威尔伯·施拉姆著,陈亮等译,新华出版社1984年。

⑧《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,巴赫金著,王春元、钱中文主编,白春仁、顾亚铃译,三联书店,1988年版。

[1]