首页 -> 2008年第3期

“的”字结构诸功能中的语体功能

作者:左思民

造。若把后置关系小句即后置修饰语移前,例(38)即变成例(39):

(39)用人单位解除劳动合同,认为( )不适当的工会,有权提出意见。(圆括弧“( )”表示此处

有词语如“该做法”之类省略)

董秀芳分析法律文件中“的”字结构时表现出来的摇摆性,非常可能源于法律文件中所用“的”字结构的多样性。我们的初步观察表明,以是否具有名词性为标准,法律文件中使用的“的”字结构可分为如下三类:

第一类具有明显的名词性。它们是常规的“的”字结构,可补出“的”后中心语,与在其他口语和书面语中所用“的”字结构没有根本区别。如:

(40)在中华人民共和国领域内的民事活动,适用中华人民共和国法律,法律另有规定的除外。

(《中华人民共和国民法通则》第八条)(补出中心语后为“法律另有规定的民事活动”。)

第二类名词性不定,可作两种分析:i若在“的”后补出中心语,则为名词性单位。ii诺将“的”看作表假设语气之词,则为“的”字结构充当分句或句子。不论做哪一种分析,句子都带假设意义。如:

(41)没有第一款规定的监护人的,由精神病人的所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门担任监护人。(《中华人民共和国民法通则》第十七条)(或补出中心语后为“没有第一款规定的监护人的精神病人”;或改为“如果没有第一款规定的监护人”。)

(42)凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。(《中华人民共和国刑法》第六条)(或补出中心语后为“凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的行为和人员”:或改为“凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的话”。)

第三类无名词性。事实上,本可补作中心语的成分,已经出现在“的”前充当整个组合的主语,无法再充当中心语。这种“的”字结构很像一个语气词结尾的主谓句或主谓分句,带有程度不等的假设意义。如:

(43)未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由下列人员中有监护能力的人担任监护人:……(《中华人民共和国民法通则》第十六条)(“未成年人的父母”已充当主语,无法再当中心语。)

(44)中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。(《中华人民共和国刑法》第七条)(“中华人民共和国国家工作人员和军人”已充当主语,除非移后,否则无法充当中心语。)

上述三种“的”字结构有明显区别,为方便称说和讨论起见,将它们按上述类的顺序分别符号化为“DeC1”(De Construction1)、“DeC2”(De Construction2)和“DeC3”(De Construction3)。

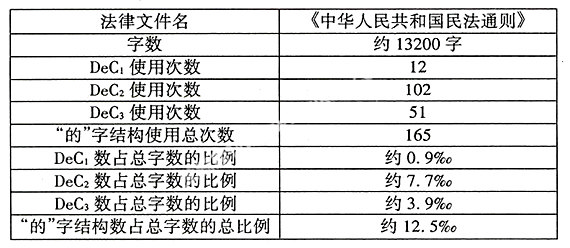

根据对《中华人民共和国民法通则》的统计,“DeC1”、“DeC2”和“DeC3”的使用次数及占总字数的千分比数据如下:

上表中名词性不定的DeC2使用率最高,无名词性的DeC3使用率次之,名词性DeC1使用率最低,并且该差别十分明显。

查吕叔湘主编《现代汉语八百词》(1980)和张斌主编《现代汉语虚词词典》(2001),都没有“的”字结构、“的”字句或带虚词“的”的句子表示假设意义的说法,这似乎表明出现在一部分法律文件中的“的”字结构即DeC2和DeC3,尤其是DeC3,具有特殊的性质。

7 非常规“的”字结构对非宪法类法律文件的标记作用及原因

出现在各种口语和多数书面语中的“的”字结构大都是名词性的,可称为常规的“的”字结构。出现在非宪法类法律文件中的“的”字结构DeC2名词性不定,DeC3无名词性,它们可称为非常规的“的”字结构。其中DeC3无名词性,是最典型的非常规“的”字结构。这些非常规的“的”字结构,几乎不出现在其他语体的篇章或话语之中,于是成为非宪法类法律文件的一种语体标记。

陈炯(2006)认为:“《刑法》中用‘的’字结构表述法律逻辑结构的某些要素,具有高度概括性。既确保法律规范适用的普遍性,又显示法律规范适用的差异性。立法文句语言表达的程式化,使法律庄重、简明,也便于人们对法律的理解和执行。”这个解释不易使人信服。前文提过,“的”字结构有所指对像不确定的弱点,而且在口语中使用较多,这两个特点与法律文件表述庄重的要求不相吻合。另外,DeC2名词性不定,这一点虽然对正确理解语句没有根本性的影响,但毕竟与法律文件表意严密的要求不一致。

我们以为,法律文件中使用“的”字结构恰恰暴露了法律文件的早期口语化经历。汪媛(2006)的硕士论文中通过材料分析,认为新民主主义革命时期根据地的立法文书以口语化的语体风格为主,这支持了我们的看法。如:

(45)第三件,个人要检查苏维埃的工作:(1)不分好的田地给雇工贫农和红军游击队的;(2)只在苏维埃吃饭不做事;(3)在苏维埃烧鸦片,不替穷人做事;(4)私拿苏维埃的东西回家;(5)浪费苏维埃的经济和银钱过手不清的;(6)只顾多拿钱不认真办工作;(7)不替红军游击队家属和雇工贫农找耕牛、犁耙、种子的;……(《川陕省总工会为动员广大工人群众参加省苏维埃代表大会选举活动的通告》,1934年3月21日)

那么,非常规的“的”字结构特别是DeC3为何会产生呢?董秀芳(2003)认为:“‘NP+(VP+的)’在句中经常作话题,而且必须出现于假设语境,这表明话题和述题之间蕴含有假设关系,这就为‘的’发展为表示逻辑关系的功能词提供了可能。在法律文献中,有些例子中的‘的’已经可以理解为表示假设的功能词了,……至于‘的’会不会变为一个成熟的表示假设的标记,还有待于在其今后的发展过程中做进一步观察和检验。”从总体上看,董秀芳的上述解释是可以接受的,但常规“的”字结构为名词性单位,DeC3为非名词性单位,怎样探寻这条从名词性单位到非名词性单位的具体演化途径呢?

朱德熙(1983)在提到对“客亦何面目复见文乎?如复见文者,必唾其面而大辱之。”(《史记·孟尝君列传》)等中的“如复见文者”之类如何分析时说:“我们认为表示假设的‘若(如)VP者’里头的‘VP者’仍旧是名词性结构,其中的‘者’仍旧是自指的‘者s’。不过这是针对‘若’和‘如’还是纯粹的动词的时候说的。等到‘VP者s’可以离开前边的‘若’和‘如’独自负担起表示假设的功能时,它就变得越来越像谓词性结构(从句)了,后头的‘者s’也变得越来越像语气词(或从句句尾)了。这个时候,加在‘VP者s’前边的‘若’和‘如’也由动词逐渐演化成为连词。这