首页 -> 2008年第3期

论元成分游移和修辞效果的凸显

作者:吴春相

可能存有这样疑问,上面B、C两组句子中的修辞效果,也是由词的重叠造成的。固然,词的重叠有其特殊的表达效果,也可以说有特定的修辞意义,但是,这并不能掩盖论元成分游移另外造成的修辞效果。我们可以比较下面典型的“AA地+V+C+数量+N”句法结构。如:

(18)a.他长长地写了一篇文章。

b.他长长地叹了一口气。

(19)a.他深深地挖了一个坑。

b.他深深地鞠了一个躬。

(18)(19)中的a、b两句修辞效果并不是完全一样。

每组b句中的“AA地”,除了具有a句中“AA地”以外,另外还具有一种心理期待(expectancy)所造成的修辞效果,即:首先听话者期待“AA地”是动词的修饰成分,等听完了整句话,才发现“AA地”是客体论元的修饰成分。之所以产生这种认知特点,因为a句是典型的“AA地+V+C+数量+N”句法结构,构成的句子是常式句,其中没有任何论元成分游移;而b句是非典型的“AA地+V+C+数量+N”句法结构,构成的句子是变式句,因为其中存在论元成分游移现象。“AA地”在常式句中,语义指向后面动词,而在变式句中,指向客体论元中心语N。如果从深层语义关系上来说,a、b两句并不是同类论元结构,这里的变式句,实际上是针对“V+C+数量+A+N”来说的,因为b句和这种句法结构在深层才是同类论元结构。

人们对句子的理解,总是把形式和意义结合起来进行,形式是意义的承载体,是理解语义的先导,常态的句法结构总是固定对应着特定的深层论元结构。人的认知受典型句式的影响,理解上自然首先倾向于常式句的形式所具有的深层论元结构,但是,通过自己的语言能力(competence),发现自己的认知过程不同于平常的理解,这自然产生一种心理错位(psychological misplacement),这种错位正是使修辞效果凸显的心理原因。

2.4双音节性质形容词的游移问题

前面分析的论元成分中,形容词都是单音节的性质形容词,其实,一些双音节的性质形容词也存在同样的现象。例如:

(20)我们建了一所宽敞院子。

(21)我们宽宽敞敞建了一所院子。

(22)我们把这所院子建得宽宽敞敞的。(20)是常式,(21)(22)是变式,这两句都有特定的修辞效果,其中(21)受常式结构“AA地+V+C+数量+N”影响,形成认知上的心理错位,产生一种特殊的修辞效果。

同样,下面这个例子表明,作为论元成分的双音节形容词游移,形成带有歧义句法形式:

(23)我们建了一所漂亮院子。→我们漂漂亮亮建了一所院子。

后一句中,“漂漂亮亮建了一所院子”,“漂漂亮亮”既可以指向谓词“建”,也可以指向名词“院子”,是同形多义句法结构。

甚至,有的句子中“AA地”语义把谓词和客体论元中心语都覆盖了,例如:

(24)她脆脆地咬了口黄瓜。

通过语感调查,大多认为“脆脆地”既指向“黄瓜”,也指向“咬”。

2.5系事内部成分游移到句法之外

其实,当客体论元角色为系事时,其论元成分并不都是不可以游移,只是这种游移和前面所讲的不一样。例如:

(25)老许有三个很漂亮的女儿。→老许有三个女儿,很漂亮(的)。

(26)祥林嫂手里拿着一只空碗。→祥林嫂手里拿着一只碗,空的。

游移到句法结构外,我们把这种论元成分的游移暂且称为句法外游移,是一种更外围的游移,即作为修饰语的形容词已经不和客体论元处在同一论元结构中,但是,我们还是认为,此时形容词仍然指向客体论元的中心语。

而作为系事角色的客体论元是一种很具有静态性的论元,只能通过游移到后面,才凸显客体论元中心语的色彩、形状、性质等,通过这种更外围的游移达到所要表达的修辞效果。

3 主体论元成分游移

“AA地+V+C+数量+N”还存有一种成分游移情况。我们先看下面例句:

(27)黄黄地窜出一条半人高的畜牲。

(28)黑黑地露出来一个小脑袋。

(29)亮亮地呈现出一片的湖水。

这里的客体论元本来是处于主体论元位置,是主体论元,上面三例可以还原为下面两句:

(30)一条半人高的黄畜牲窜出(来了)。(施事)

(31)一个小黑脑袋露出来(了)。(施事/主事)

(32)呈现出一片亮亮的湖水。(主事)

通过比较,可以认为,原句中主体论元的大部分移到了客体论元位置,而剩下原本充当定语的形容词重叠后充当了状语,这种论元成分游移是相当复杂的,而导致的结果是形成了“AA地+V+C+数量+N”形式,凸显了修辞效果。

关于(27),刘大为(1996)认为,表面上看起来,这好像与“酽酽地沏了一壶茶”一类句法形式相似,其实,这种由定语位置上移动出来的“状语”是对人的认知过程的直接描绘,在说话人看来,他首先看到的是一个“黄黄的”东西“窜出来”,大概有“半人高”定神之后才看出是一条“畜牲”。本文认为,主体论元和客体论元内部成分游移所造成的两种句式都是变式句,都凸显了某种修辞效果,但是各自论元内部成分游移过程并不一致,凸显修辞效果过程也自然不一致。至于其他主体论元,如感事、致事,根据目前的观察,不存在游移现象。

4 论元成分整体游移

上面我们谈的是主体、客体论元内部成分游移的情况,我们再看论元整体游移情况。如:

(33)天晴了。——晴天了。

(34)我喝了酒了。——酒我喝了。

(35)台上坐着主席团。——主席团坐在台上。

上述各对句子都存有变换关系,它们深层语义关系也都是一致的,如果以左边句子为参照,右边句子则都发生了论元成分整体游移,或是主体论元整体游移,如(33);或是客体论元整体游移,如(34);或是主、客体论元都发生整体游移,如(35)。假如我们不考虑语用、语境、语气等句法外因素,单纯从句法内部分析,客体论元游移后,并没有凸显什么修辞效果。

在语法学上,存在变换关系的不同句法结构,具有各自的功能,这已经达成共识。我们由此也可以初步得出一个结论,正是因为上述只存有论元整体游移的句子,不存在论元内部成分游移现象,没有造成感知的错位,也就没有凸显修辞效果。

5 修辞句式是“假相的常规句式”

通过前面分析,可以看出,在同义异构中,可以分为常式结构和变式结构,如果是整体的客体论元游移,变式结构只得到不同的句法功能;如果论元内部成分发生游移,则变式结构可以凸显某种修辞效果,我们把这种凸现某种修辞效果的句式暂时称为修辞句式。客体论元内部成分发生游移的只有结果类论元角色,系事类论元内部成分只有打破句法才可以游移。主体论元只有施事和主事可以进行内部成分游移,过程是形容词剩余在主体论元位置,其他成分则游移到客体论元位置。

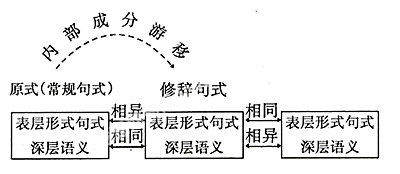

据此,本文初步做出一个大胆假设:在静态的句法层面,当某种常规句式的一个结构体内部成分脱离其所在结构体,而游移到另一结构体内部,且在整体上形成另一种常规句式时,就会凸显某种修辞效果。这样游移后的变式与游移前的常规句式形异义同,即与原式深层语义相同、表层形式不同;游移后变式却与另一种常规句式形同义异,即与这种常规句式深层语义不同、表层形式相同,可以说静态层面上的修辞句式是一种“假相的常规句式”。静态层面上的修辞句式与常规句式的关系可以用下图表示:

6 余论

由于受当前国内汉语研究等方面的制约,本文工作并没有做到非常系统、细致,比如同样作为结果角色的客体论元成分,并不都像文中所列举的例子那样可以在A、B、C三种句法结构之间进行自由变换,这种原因有待于进一步探讨。例如:

(36)他做了一个方桌。

(37)他造了一座大楼。

再如超级论元和外围论元成分的游移情况怎样,静态语义特征怎么和动态语义特征联系,以及究竟哪些论元成分可以发生游移,哪些不可以,可以发生成分游移的又有多少类型,各凸显什么样的修辞效果等等,这些问题也都需要进一步的探讨。