首页 -> 2008年第10期

我国高等职业教育办学水平评估制度的沿革与反思

作者:姚爱国

高等职业教育办学水平评估制度的反思

不可否认,政府评估对我国高职教育的质量保障起到了积极的作用,主要表现在:(1)对高职教育的发展方向具有导向作用,规范了高职院校的办学行为;(2)加强和改进了教育行政部门对高职教育的宏观管理;(2)促进了高职院校的自身建设;(4)推进了高职教育产学结合。但它也存在许多不容忽视的问题。

(一)评价主体不周延

我国现行的高职评价模式是政府主导型。政府及其教育管理部门是评估的主体;学校是被评估和监督的对象;教育界、知识界和用人部门是政府评估时的依靠力量,处于从属地位;学术机构和社会团体参加教育评估,只是一种补充。

评价主体单一就会导致质量保障主体单一。用人单位和其他社会力量的评价权没有得到应有的尊重和保障,实际上就严重削弱了它们在高职质量保障中应有的主体作用。

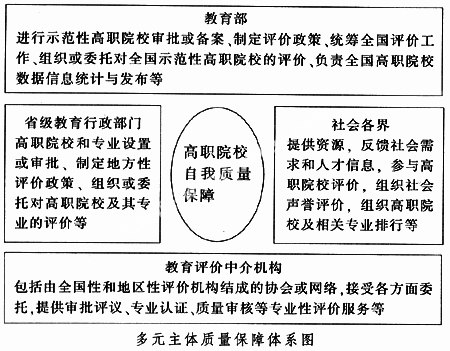

高等职业教育以服务为宗旨,以就业为导向,以培养千百万高技术应用型人才为根本任务,其质量应体现在满足国家、社会、个人等多方面需求上。因此,在质量保障上应吸收这些服务对象的参与,构筑多元主体的质量保障体系。政府和社会各界应根据自身的优势有所侧重和分工,从不同方面不同角度实现对高职教育质量的全程保障。只有形成政府、社会、学校齐抓共管的基本模式,才能切实保障高职的教育质量,促进高职质量的提高。该框架及其各方的基本作用如图所示。

(二)评价制度不健全

第一,没有根据高职院校的不同类型建立多样的评价标准。

当前,我国高职评价指标体系的一个突出的特点是标准统一。标准统一的评价制度不会考虑每所高职院校的个性和实际情况,而只抓住其共性。这样做的主要目的是把教育评价制度作为评定等级、区分优劣的手段,但结果却违背了教育评价的初衷,走上了一条为评价而评价的歧途,其质量保障的作用不但没有充分发挥出来,反而影响了高职院校的特色发展。

因此,必须按照高职院校的类别和个性重建指标体系。分别制定信息类评价标准、机电类评价标准、化工类评价标准、航海类评价标准、外贸类评价标准、农业类评价标准、建筑类评价标准、卫生类评价标准等等。还要按照高职院校所在地区的社会经济发展状况确立不同的质量标准。这样的评价制度才能真正促进我国高职的发展,保障高职教育的质量。

第二,评价中的利益冲突没有得到应有的重视。

评价机构之间关于细分市场的冲突,政府与评价机构之间关于评价权力的冲突,高校与政府、评价机构之间关于评价主导权的冲突等存在于评价全过程。制度博弈参与人的效用目标不同,拥有的行动能力也不同。评价制度的形成依赖于各方的博弈能力和掌握的资源。

随着市场经济体制的建立和不断完善,高等教育系统中的政府、培养单位和学生三者的利益关系发生了巨大的变化,从而也带来了高等教育评价主体多元化的格局。但在高职评价实践中,对利益主体多元化的观照不够,更谈不上从利益主体多元化的角度来重新进行制度安排和设计,因此,导致在评价实践中或隐或现地存在着大量利益冲突,从而直接影响到评价的公正性和客观性。

第三,评价中的高职院校主体性受到压抑。

主要表现在:第一,高职院校在评价过程中的主体地位没有得到保证。国家及其教育管理部门是评估的主体,学校仅仅是被评估和监督的对象;第二,其主体作用没有得到体现。高职院校参与最多的是协助和配合上级评估工作,其主体能动性没有得到充分发挥,评估的自律职能也未能发挥效用;第三,其主体要求没有得到足够重视。

评价是双方互动、交流、对话的过程,最终的目的是引导和推动组织机构及其组织成员提高组织学习能力,改进组织的运行状况。因此,它与如何执行任务、如何运作、效果怎样、哪些方面需要改进、如何提高、采取哪些措施等操作性方面的联系相当密切。但是,在实践中,相当一部分评价项目因对监督与管理功能的过分强调而游离于这一任务之外。评价演变为政府及其教育行政部门对高职院校办学水平和教学质量进行检查、督导的具体行政行为。

(三)评价方案不完善

第一,“高职高专”概念不科学。

高职,这一概念自引入之日起,就作为高等教育人才培养的一种类型而为我国高教界普遍接受,并约定俗成;高专,则是综合类与工科类高等专科学校的简称,是人才培养的一种层次。

我国高等专科教育早在高职教育出现之前就已大量存在。尽管当时的高专亦承载着部分今天职业教育的职能,但本质上并不是职业技术教育,主要还是按学科层次进行安排与划分,隶属于普通高等教育序列,与中专、本科一道,构成了我国当时中、高等教育的不同系列与不同层次。专科与本科无论在办学指导思想上,还是在人才培养模式上;无论在专业设置上,还是在课程设置上;无论是在师资队伍建设上,还是在教育过程中,都一脉相承,仅体现为层次上、要求上的差别。

专科作为高等教育的一个办学层次是固态的,具有持久稳定性。而高职作为一种类型,在办学层次上具有多样性,是动态的。不能因为我国高职教育目前多数还处于专科层次,就简单地与高专并题。这样做至少在逻辑上是不严谨的。

第二,评估方案没有充分诠释“以就业为导向”的高职理念。

笔者认为,在整个评估指标体系中最应落实“以就业为导向”的理念,不仅要看毕业生专业对口就业率高低,还要看整个培养过程是否体现“以就业为导向”。如以就业为导向定位人才培养目标、调整专业设置、制定教学计划、改革教学模式、建设师资队伍、改革教学内容与方法、引导校园文化以及加强职业指导与就业服务等等。因此,评估时应测评专业设置是否符合高职特色,教学计划是否符合就业需要,学生实习与预就业是否有机结合,课程教学是否重视“就业与创业”内容,师资队伍是否有指导学生就业与创业的能力,创业意识是否在校园文化中占有一定地位,学校是否重视企事业单位对毕业生的反馈信息等。但所有这些都没有在评估方案中得到充分体现。

第三,评估方案没有充分体现社会的质量要求。

评估工作关注的基本要点是三个“符合度”,即学校培养目标与社会需要的符合程度;学校实际工作状态与学校培养目标的符合程度;学校人才培养结果与学校培养目标的符合程度。其核心是学校培养目标是否符合社会需要以及符合的程度如何,这是由高职的本质属性所决定。但在评估方案中并没有得到充分的体现。从理论上讲,政府制定的评估方案只能保证高职质量的底线,即最低质量标准,不可能反映丰富多彩的社会质量需求。

结论

由此看出,尽管我国政府一直在扮演高职质量保障的主导者角色,但保障的效果并不令人满意。因为,随着我国经济社会的转型、市场经济逐步成熟,政府的质量需求不能代表社会的质量需求,政府的质量标准也不能代表社会的质量标准。而高职教育又是直接为社会服务、为企业生产第一线培养人才的,这样就导致政府的工作经常是费力不讨好。

因此,笔者认为,要解决我国高职质量保障的深层次问题,切实改善高职的质量状况,就必须重构高职评价体系,大力推进社会评价制度建设,让社会作为主要力量来评判和保障高职质量。

参考文献:

[1]陈良政,程川吉.改进高职高专的评估工作[J].机械职业教育,2004,(8):53-54.

[2]农卫东,廖文武.利益主体多元化与高等教育评估制度改革[J].清华大学教育研究,2003,(4):45-48.

[3]职业技术教育编辑部.高职高专:走进评估时节[J].职业技术教育,2003,(27):12-20.

作者简介:

姚爱国(1972—),男,湖南泸溪人,硕士,合作民族师范高等专科学校讲师,研究方向为民族职业教育。

[1]