首页 -> 2007年第5期

试论我国培智学校课程框架的构建

作者:杜晓新 王和平 黄昭鸣

2.3 课程整合原则

课程设置与实施可从纵向与横向进行整合,从纵向看,各课程内容应上下衔接,如:在进行某一训练教学时,既要对上一次的教学内容进行巩固强化,也要为下一步的教学内容作适当铺垫。从横向看,各课程的内容应主辅有别,相互结合,如:在进行某一训练教学时,既要确定主要训练内容(如某精细动作的训练),也要考虑其它辅助训练内容(如与此精细动作相关的粗大动作训练以及较低难度的精细动作训练)。总之,课程整合的原则,就是要求训练或教育内容上下衔接、主辅结合,以便更有效地促进学生循序渐进地协调发展。

2.4 群体训练与个别训练相结合原则

特殊儿童之间既有共同性又有差异性,群体训练以其共同性为依据,为特殊儿童提供社会化的学习环境;个别训练以其差异性为依据,为特殊儿童提供个别化的学习环境。群体训练与个别训练相结合的原则要求课程设置与实施既要有统一性,也要有多面性与层次性。

2.5 综合评价原则

根据培智学校学生的特点,我们主张:就课程而言,更应坚持形成性与终结性评价相结合的原则;就学生个体而言,应采用动态评价的原则。形成性评价是对课程设计、课程实施的各阶段进行评价,其目的是,发现课程实施中的问题,为不断完善课程设置与实施积累经验。对于培智学校医教结合模式下的课程设置与实施来说,有许多新的问题需要探索与解决,因此形成性评价至关重要。终结性评价是指课程实施后就课程本身的有效性进行的整体评价,它对课程是否继续执行以及在什么条件下执行等问题作出决定。两者的结合对完善已有课程,开发新课程具有重要的理论与实践指导意义。由于障碍儿童个体间异质性极高,因此,对其评价形式要采用个别化评价,评价方式要采用动态评价。评价标准要以个体纵向发展水平为参照,而不是以团体横向平均水平为参照。

3 课程结构

3.1 课程结构

从上述课程理念出发,培智学校的课程结构可由三个板块构成,即:康复训练类课程、文化基础类课程、劳动技能类课程。康复训练类课程主要包括:运动康复、感知觉康复、认知康复、言语语言康复、作业康复、生活技能康复等,这类课程是全体学生限定选择修习的课程;文化基础类课程主要包括:实用语文、实用数学、艺术、活动等,这类课程是全体学生必修的课程;劳动技能类课程包括:为学生将来进入社会或升入职业培训机构作准备的各类劳动知识与技能,这类课程是全体学生限定选择修习的课程。

3.2 课程结构的基本特点

如果将三个课程板块看成一个完整的系统,那么,我们就可用系统论的观点对其特点进行分析。作为一个系统,应具有一般系统的基本特征,即:整体性、联系性、动态性与有序性[5]。

3.2.1 整体性与联系性

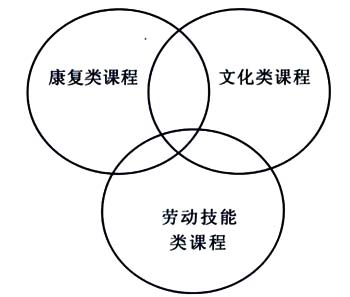

系统观点认为,系统不是各部分的简单组合,而是由各部分组成的一个有机整体,如果各部分能充分配合与协调,其整体功能将大于各部分功能之和。康复训练类课程、文化基础类课程、劳动技能类课程三个板块即相互独立,又相互联系,三者相辅相成,环环相扣,构成一个不可分割的整体。其结构图如下:

系统观点还认为,系统中相互联系的部分具有某些特性,而这些特性确定了系统的性质和形态。用数学语言来说,上述三部分所形成的四个交集,其特性分析如下:

(1)康复训练类课程与文化基础类课程的联系

康复训练类课程是文化类课程实施的基础和载体。障碍儿童学习文化,需要具备最基本的运动、感知、认知、言语语言和沟通交流等能力,康复训练课程的内容可渗透部分文化学习的内容。文化类课程的学习又是进一步发展这些能力的重要途径。两者相互联系、相互渗透,能有效促进障碍儿童各项能力的发展。

(2)康复训练类课程与劳动技能类课程的联系

康复训练类课程同样是劳动技能类课程实施的基础。障碍儿童基本能力的发展是其获得劳动知识与技能的前提和保障。劳动技能类课程的学习是检验障碍儿童基本能力发展水平、并进一步促进其协调全面发展的重要手段。

(3)文化基础类课程与劳动技能类课程的联系

文化基础类课程与劳动技能类课程紧密相连,劳动技能类课程包括劳动知识与技能,而劳动知识的掌握又以文化知识为基础。劳动技能类课程的实施既检验了学生在操作层面上综合应用文化知识的能力,又为文化类课程内容的选择开发提供了参考。

(4)康复训练课程、文化基础类课程、劳动技能类课程三者之间的联系

如前所述,三类课程构成了培智学校的课程框架,要使其充分发挥作用,达到预期的康复与教育的目的,就要既注重每类课程的独立作用,又要使其相互渗透与相互联系。如此才能使三个课程板块充分配合与协调,使其整体功能大于各板块功能之和。

3.2.2 动态性与有序性

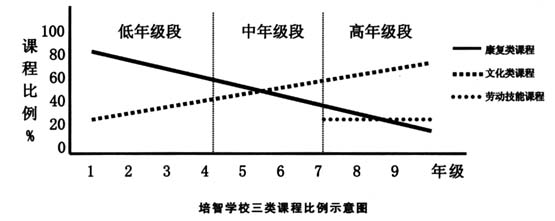

系统观点认为,现代科学的研究对象大都是结构复杂和高度活动的系统。因此,我们不仅要研究系统发展变化的方向和趋势,也要探索其发展变化的动力、原因与规律。另外,由于系统的结构、功能和层次的动态演变有某种方向性,因而系统具有有序性的特点,有序能使系统趋于稳定。我们认为,既然三大课程板块是一个完整的系统,它就应该是动态发展的、有序的。主要表现为:在不同阶段,三类课程的设置与实施时间的比例有所不同。其变化的大致趋势如下图:

3.3 课程内容及目标

如上图所示,随着学生的发展,三个年级阶段的教育课程内容及目标会有所变化。并且,其变化是有序的,前者是后者的基础与铺垫,后者是前者的发展与延伸。

3.3.1 低年级段的教育内容及目标

此阶段以康复类课程为主,从一至四年级该类课程可占全部课程的80%~60%,可开设的课程有:运动康复、感知觉康复、言语语言康复、生活技能康复等。康复训练的内容与方式应作到如下四个结合:康复训练内容与文化学习内容相结合;群体训练与个别训练相结合;学校训练与家庭训练相结合;学校、家庭与社区训练相结合。此阶段文化类课程为辅,可占全课程的20%~40%,所授内容主要是与学生生活密切相关的基础知识。此阶段的教育目标主要为:缺陷补偿、增强体质、生活基本自理、了解与日常生活密切相关的文化知识。

3.3.2 中年级段的教育内容及目标

此阶段康复类与文化类课程学习并重,至5年级两类课程可各占50%。在基本运动、感知、言语语言、生活技能康复的基础上,进行作业康复与认知康复。此阶段文化类课程较前有所加强,进一步学习与生活相关的文化知识,提高其沟通交往能力。此阶段的教育目标为:进一步增强体质、增强动作的协调性、提高认知能力、初步掌握与日常生活密切相关的文化知识。

3.3.3 高年级段的教育内容及目标

此阶段以文化类与劳动技能类课程学习为主。至9年级文化类课程约占70%;劳动技能类课程约占20%;康复训练类课程可根据学生的需要,适当延续,课时约占10%。该阶段的教育目标为:促进学生身心健康,掌握生活必需的文化知识;培养其劳动兴趣与技能,为就业或进入职业学校做准备。经过前两个阶段的康复与教育,学生个体间的差异更加明显,此阶段的教育内容应更具针对性与实用性。

4 课程实施的基本保证

根据目前我国大多数培智学校的现有条件,要保证上述三类课程的顺利实施,与康复训练类课程相关的硬件与软件建设是一个关键。

4.1 硬件建设

实施康复类课程需要一定的硬件设施,基本设施应有:运动康复训练室、作业康复训练室、言语语言康复训练室、认知能力评估与训练室、感觉统合训练室。有条件的学校还可配设:绘画和工艺制作康复室、物理康复训练室、可视音乐治疗室、职业技能康复训练室等。各康复训练室依据课程计划与内容配置相应训练设备及器材。