首页 -> 2008年第8期

中国大学生对残疾人态度的调查研究

作者:肖 放 落合俊郎 朴在国

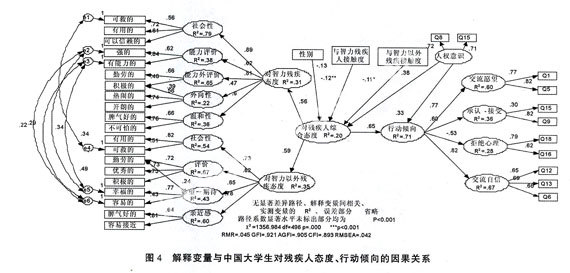

本研究中还发现人权意识对各阶层因子构成中的残疾人态度和对残疾人行动倾向影响很大,并发现人权意识可以直接地、强有力地作用于对残疾人行动的态度倾向。这些意味着现代人权意识可以使人们更理性地看待残疾人问题。增强人权意识教育,可以大幅度改善和提高对残疾人态度和对残疾人的行动态度。多年来在由联合国主导的尊重人权的国际潮流中,我国认真履行国际人权公约义务,在人权教育上取得了很大进展。同时,我国早在二十世纪八十年代初期就开始实施的以随班就读为中心的一体化教育体制,提供了让社会接触和了解残疾人的机会,同时也起到了不可忽视的人权教育作用。近代欧美的福利思想是经过漫长的岁月从古代欧洲宗教教义中演变出来的,是在长期以来“上帝面前人人平等”的人权理念下的产物。这样的欧美福利思想扎根的文化土壤和社会背景在我们亚洲是不存在的。在亚洲,特别是东亚文化圈,在东亚的儒教和佛教的理论中,人生下来不可能拥有同样的命运,人生下来就有富贵、强弱之分,西方那种“无差别的平等”是不存在的。东西方关于平等的不同观念,从根本上决定了对作为社会弱者的残疾人的态度。本调查的结果也从另一个方面说明借鉴欧美先进福利国家的人权思想的重要性。另外,根据图3左所示的人权意识下位构成项目的路径系数可以看出,在对智力残疾人态度形成过程中,对重度智力残疾人生存价值的肯定大大超过了对其人权的肯定(Q8;.97>Q15;.52)。人权思想对中国来说可以说是外来概念,而对生命和生存价值的认识是我国自古就有的,特别是这种对重度智力残疾人的生存价值的承认,无疑是我国对残疾人、老年人等社会弱者进行保护的重要社会文化基础之一。

本研究对残疾人相关知识、传统文化、对传统残疾人观的认识、宗教等方面,都进行了相关的调查,掌握了一定的数据。关于中国大学生对残疾人态度的因果关系,还将在其他的文章中做进一步的深入分析。同时,由于对残疾人态度的形成因素过于复杂,现在较为常用的探索性因素分析在分析各因素间因果关系以及因素构成假说上存在一定的局限性,所以在分析方法上,还需要利用结构方程模型进行更加细致的分析。另外,从以上的调查结果也可看出,各解释变量只说明了对残疾人综合态度的20%(图4),作为改善对残疾人态度的前提,对残疾人态度诸多原因仍未得到解释和说明。完成这些课题,尚需文化人类学、心理学、历史学方面的研究者的协助和努力。

(责任编校:刘在花)