首页 -> 2008年第11期

学校恐惧儿童的注意偏向特点

作者:杨 莹 周仁来 刘 攀

2.1.2 实验结果

为探讨重复呈现效应,根据以前研究,把4个Block划分为两个阶段,Block1、2为第一阶段,Block3、4为第二阶段。那么,被试在第二阶段的反应经过了刺激的重复呈现,可能与第一阶段的反应存在差异。因此,以下对实验结果进行分析时,均将Block1、2和Block3、4的结果分别合并到一起。

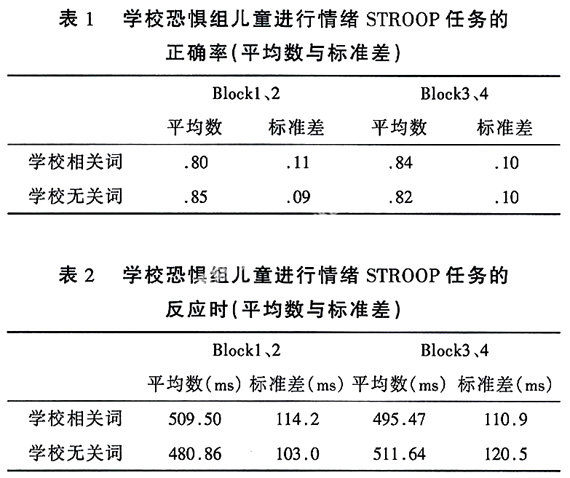

情绪Stroop任务结果如表1和表2所示。

从描述统计结果来看,各个条件下的正确率平均值为80%-85%;反应时平均值为481—512ms。因为正确率均较高,而情绪Stroop任务的完成情况主要体现在反应时上,因此以下推断统计只以反应时为因变量进行分析。

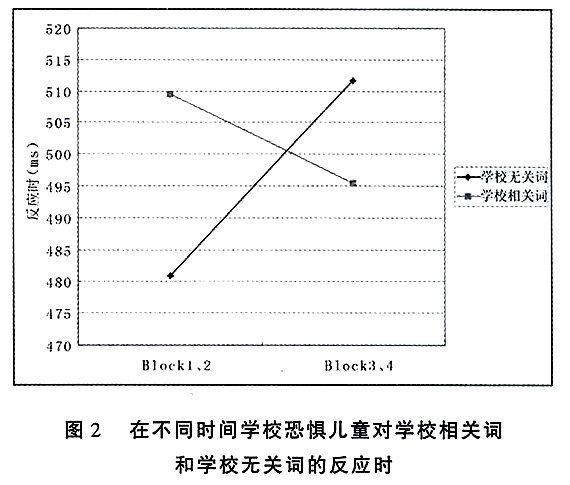

以词类和时间段为自变量,进行2(学校相关词,中性词)×2(Block1、2,Block3、4)重复测量方差分析发现,词类和时间的主效应均不显著,二者的交互作用显著F(1,17)=19.806,p=0.000,如图2所示,在Block1、2中,学校恐惧组儿童对学校相关词产生注意偏向,对学校相关词的反应要慢于中性词;但随着刺激重复呈现的次数增多,这种注意偏向发生了改变,在Block3、4中,对学校相关词的反应速度显著加快。

对两种因素简单效应的分析结果表明,在学校相关词条件下,Block1、2和Block3、4之间的差异不显著,F(1,17)=0.65,p=0.430;在学校无关词条件下,Block1、2和Block3、4之间的差异不显著,F(1,17)=3.75,p=0.070。在实验的前半段(Block1、2),学校相关词和学校无关词之间的差异显著,F(1,17)=27.17,p=0.000;在实验后半段(Block3、4),学校相关词和学校无关词之间的差异接近边缘显著,F(1,17)=4.25,p=0.055。

从简单效应分析结果来看,首先,在时间段的两个水平上,词类的两个水平分别表现出差异显著的趋势。在实验的前半段Block1、2中,学校恐惧儿童对学校相关词的反应速度显著慢于对学校无关词的反应(p<0.01),充分表现出他们对学校相关词的注意偏向。而在实验的后半段Block3、4中,这种差异发生了逆转,学校恐惧儿童对学校相关词的反应变快,对学校无关词的反应变慢,并且前者快于后者。差异达到边缘显著(p=0.055)。

第二,在词类的两个水平上,时间段的两个水平之间从描述统计结果来看分别表现出了一定的差异,但在统计学上均不显著。在学校相关词上,实验前半段和后半段反应速度之间的差异在统计学上并不显著(p=0.430),但从描述统计结果来看,学校恐惧儿童在后半段的反应速度快于前半段,表现出随刺激重复呈现次数的增多对学校相关词的反应速度变快的趋势。在学校无关词上,学校恐惧儿童在实验前半段的反应速度快于后半段,可以认为接近边缘显著(p=0.070),他们在实验后半段对中性词的反应变慢,可以认为是一种疲劳效应。

2.1.3 分析与讨论

本实验所选取的学校恐惧被试均由专业的心理咨询机构诊断为学校恐惧,并且使用了三种量表进行测量。从量表结果可以看出,学校恐惧组儿童存在着严重的情绪焦虑,未出现明显的反社会行为,造成他们不去上学的首要原因是学校相关刺激引起的负性情绪,由此我们可以判断,这些被试符合临床上对学校恐惧的诊断标准。

在情绪Stroop任务中,我们看到在前半部分(Block1、2),学校恐惧儿童对学校相关词的反应时慢于学校无关词,他们对学校相关刺激出现了反应偏向,这说明学校相关刺激能够自动引起学校恐惧儿童的注意。Kindt提出儿童恐惧发展的抑制假说,认为儿童缺乏对危险刺激加工的抑制能力,这种情况随着年龄的增长有所好转。按照抑制假说,我们的实验结果可以被解释为所有儿童都缺乏对学校相关刺激加工的抑制能力,而学校恐惧儿童随着年龄的增长并没有获得这种抑制能力。但我们发现,这种解释并不符合现实情况,学校恐惧是一种后天形成的恐惧,儿童刚入学时并未出现恐惧情绪,学校恐惧儿童是逐渐对与学校相关的人或事产生恐惧的。后天形成的恐惧虽然同先天恐惧一样能够产生注意偏向,但其中的机制也许是不同的。

在实验的后半部分(Block3、4),这种注意偏向发生了反转,学校恐惧儿童对学校相关词的反应时快于学校无关词,这与Morren的发现是一致的。这种现象也许是由于适应形成的,向学校恐惧儿童反复呈现学校相关词后,儿童学会了抑制对危险刺激的加工偏向。这样看来,抑制假说能够对后天形成的社会性恐惧进行部分解释。

2.2 实验二

2.2.1 实验方法

目的:对普通控制组儿童实施同样的实验,观察他们是否对学校相关词产生注意偏向,以验证学校恐惧儿童对学校相关词产生注意偏向在被试类别上的特异性。

被试:8—12岁儿童18名,其中男生9名,女生9名。对这些儿童,也采用三种量表进行了诊断。诊断结果如下:拒绝上学量表显示,所有儿童未出现拒绝上学行为,平均得分为2.1;所有被试在儿童焦虑性情绪障碍筛查表学校恐惧分量表中的得分均在±1.5个标准差之内,平均得分为0.8;从Achenbach儿童行为量表的结果来看,也未发现问题行为。诊断结果显示被试均为非情绪障碍及行为障碍儿童。

实验材料与实验过程同实验一。

2.2.2 实验结果

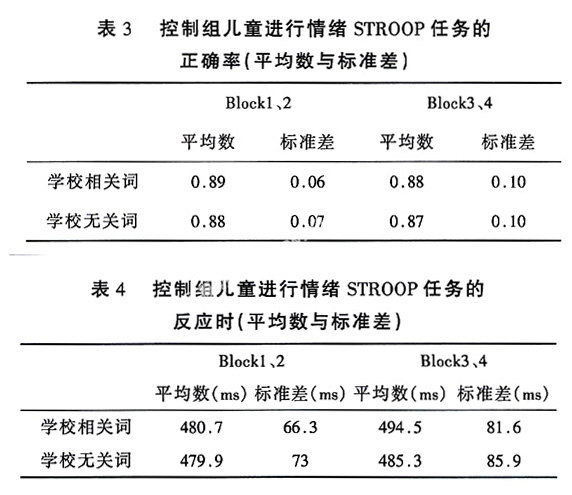

情绪Stroop任务结果如表3和表4所示。

从描述统计结果来看,各个条件下的正确率平均值为87%—89%;反应时平均值为480—495ms。因为正确率均较高,而情绪Stroop任务的完成情况主要体现在反应时上,因此以下推断统计只以反应时为因变量进行分析。

以词类和时间为自变量进行2×2方差分析,结果显示两个因素的主效应和交互作用均不显著,如图3所示,表明控制组儿童对学校相关词并未出现反应偏向,随着刺激重复次数的增加,反应模式也未发生改变。这说明对学校相关词的注意偏向仅仅发生在学校恐惧儿童身上,具有在被试类别上的特异性。

2.2.3 分析与讨论

实验二采用普通控制组儿童为被试,考察他们是否对学校相关词产生注意偏向。从这三种量表的得分可以看出,控制组儿童并没有显著的情绪焦虑,未出现明显的反社会行为,虽然这些儿童也有不爱上学的情况,但造成他们不去上学的首要原因不是学校相关刺激引起的负性情绪,由此我们可以判断,控制组儿童未达到临床上诊断学校恐惧的标准。

控制组儿童对学校相关词的反应未出现注意偏向,说明对学校相关词的注意偏向是学校恐惧儿童独有的特点,具有被试类别上的特异性。

2.3 实验三

2.3.1 实验方法