首页 -> 2008年第11期

学校恐惧儿童的注意偏向特点

作者:杨 莹 周仁来 刘 攀

被试:同实验一。

材料:家庭相关词(例如父母、厨房)与中性词(家庭无关词,例如树叶、司机)各16个,事先对词汇的熟悉性、喜好度进行评定,并对词频、笔画进行匹配。

实验过程:同实验一。

2.3.2 实验结果

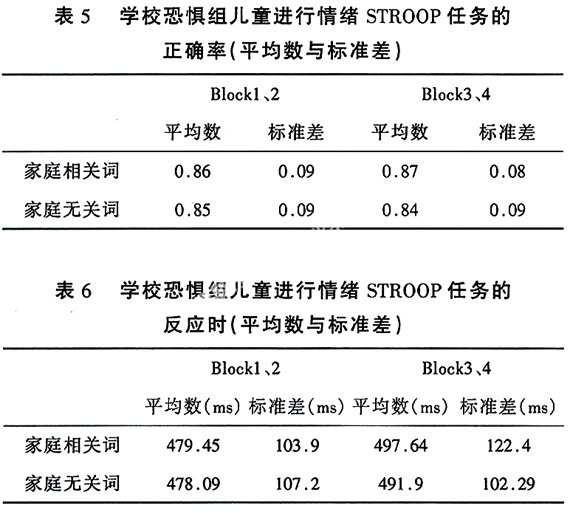

学校恐惧儿童进行情绪Stroop任务的结果如表5和表6所示。

从描述统计结果来看,各个条件下的正确率平均值为84%—87%;反应时平均值为478—498ms。因为正确率均较高,而情绪Stroop任务的完成情况主要体现在反应时上,因此以下推断统计只以反应时为因变量进行分析。

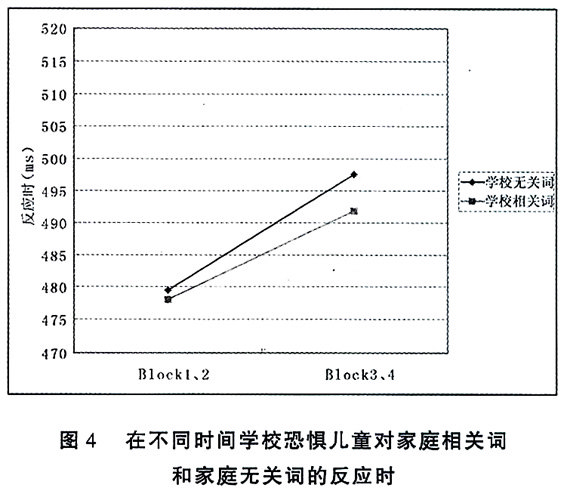

以词类和时间为自变量进行2×2方差分析,结果显示两个因素的主效应和交互作用均不显著,如图4所示。这说明学校恐惧组儿童对家庭相关词并未出现反应偏向,随着刺激重复次数的增加,反应模式也未发生改变。对于学校恐惧儿童来说,对学校相关词的注意偏向具有刺激类别上的特异性。

2.3.3 分析与讨论

本实验采用了与实验一相同的被试。在Block1和Block2中,学校恐惧儿童对家庭相关词和中性词的反应时没有差异,他们并不会对家庭相关词产生注意偏向。对于儿童来说,学校和家庭是最熟悉的、具有特殊意义的环境,而学校恐惧儿童未对家庭相关词产生注意偏向,说明他们对学校相关词的注意偏向并不是由熟悉性造成的。

Block3和Block4的反应时要长于前两个Block,这种现象在实验一和实验二中同样可以观察到。这也许是由于被试的疲劳造成的。本研究采用儿童作为被试,他们比成人更易疲劳。

3 讨论

实验一初步探讨了学校恐惧儿童对学校相关词的注意偏向特点,证明了这种注意偏向的存在,并且观察到这种注意偏向随着刺激的重复呈现产生了变化。在实验二和实验三中,我们又进一步发现了这种注意偏向在被试类别和刺激类别上的特异性,即它只发生在学校恐惧儿童身上,并且只针对学校相关刺激发生。

本研究的实验结果基本与Kindt等的实验结果相同,符合研究假设。所观察到的学校恐惧儿童对学校相关词的注意偏向特点与Kindt等人在蜘蛛恐惧儿童身上观察到的注意偏向特点十分类似,后天形成的学校恐惧同先天性恐惧一样能够产生对危险刺激的注意偏向,并且,这种注意偏向会随着刺激的重复呈现而发生改变。对恐惧刺激的注意偏向不仅仅存在于先天性恐惧,对后天形成的、较为复杂的社会性恐惧也同样适用。

然而,后天形成的学校恐惧并不能完全用Kindt的抑制假说进行解释,抑制假说认为儿童缺乏对危险刺激加工的抑制能力,这种情况随着年龄的增长有所好转。也就是年龄小的儿童都会对危险刺激产生注意偏向,随年龄的增长,正常儿童的注意偏向逐渐消失,而恐惧症儿童仍然会对危险刺激产生注意偏向。按照抑制假说,我们的结果可以解释为所有儿童在低年龄段时都缺乏对学校相关刺激进行加工的抑制能力,都会对学校相关刺激产生注意偏向,随着年龄的增长,学校恐惧儿童没有获得对危险刺激(对他们来说就是学校相关刺激)加工的抑制能力。但我们发现,这种解释并不符合现实情况。学校恐惧是后天形成的社会性恐惧,学校恐惧儿童在刚入学时一般并未出现恐惧情绪,而是逐渐对与学校相关的人或事件产生恐惧的。后天形成的恐惧虽然同先天恐惧一样能够产生注意偏向,但其中的机制也许是不同的。

在研究中我们尤其关注的是随着刺激的反复呈现,学校恐惧儿童对学校相关词的注意偏向消失了,也就是说学校恐惧儿童对原本恐惧的刺激产生了适应,这也许是一种自我保护机制。在临床上也曾有研究者通过在阈下或非注意条件下反复呈现恐惧图片来减轻恐惧症病人的情绪反应。本研究的结果也能在一定程度上说明非注意条件下的反复呈现可以减轻学校恐惧儿童对学校相关刺激的恐惧反应。但这种效果能够持续多长时间,它是减轻了儿童的恐惧情绪本身,还是仅仅在情绪Stroop这种特定范式中表现出来的特点,还有待进一步的考察。

本研究探讨了学校恐惧儿童对学校相关刺激的注意偏向及其随刺激重复呈现而发生的适应性变化,对社会性恐惧的注意机制进行了一定程度的说明,并与先天性恐惧的注意机制特点进行了比较;对于情绪障碍的临床诊断和治疗也有一定的借鉴意义。

(责任编校:刘玉娟)