首页 -> 2008年第11期

被忽视幼儿同伴关系干预的个案研究

作者:龙红芝

3.2 干预活动的设计思路

3.2.1 设计能发挥幼儿智能强项的活动以提高其同伴交往的自信和能力

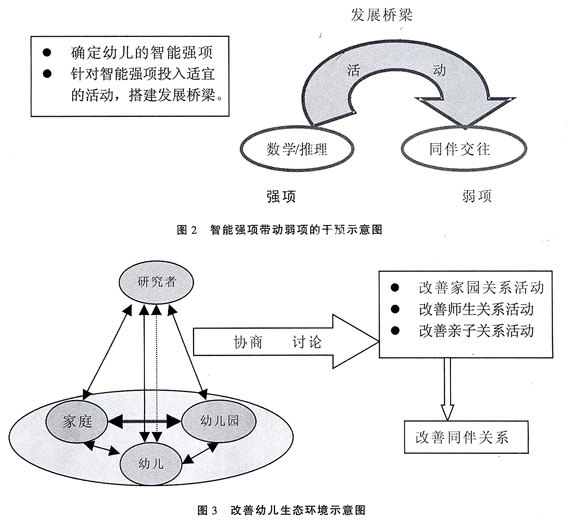

本研究首先根据观察、访谈和多元智能的活动,确定幼儿的智能强项,针对幼儿的智能强项开展适宜的活动,搭建发展幼儿同伴关系的桥梁。该思路可以用图2来表示。

3.2.2 设计能改善幼儿生活环境中影响幼儿同伴关系的要素,创造良好的生态环境

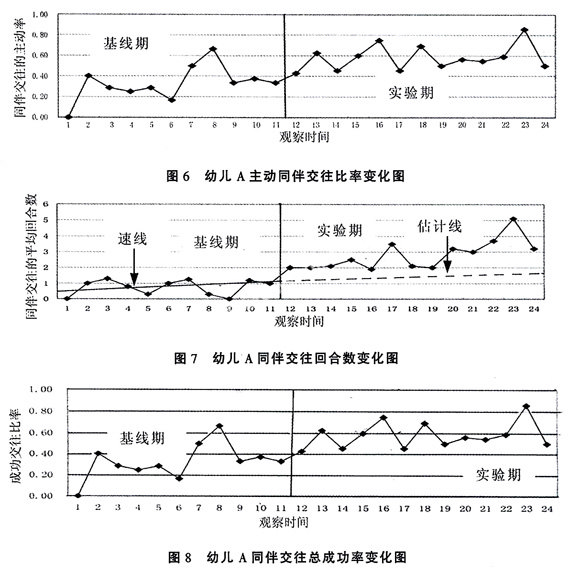

根据对幼儿生活环境的观察和教师、家长的访谈,寻找幼儿生活环境中造成幼儿同伴关系不良的要素,通过协商和讨论干预家长、教师的教育观念和教育方式,以期改善幼儿的生态环境,从而为改善幼儿的同伴关系和保持干预后效创设良好的环境。该思路见图3。

3.3 干预活动的设计实施

3.3.1 针对幼儿A的智能强项,设计实施能发挥其智能强项的活动

幼儿A具有相对较强的数理逻辑能力,相对其它活动而言,他在数理活动中具有一定的自信心、主动性;但是环境中却缺乏发挥其智能强项的活动。鉴于此,在幼儿园和家庭中设计侧重数理逻辑能力,同时又必须有同伴参与的活动,使该幼儿在其自信的活动中与同伴积极交往。分别在幼儿园和家里开展“纸牌对抗游戏”、“五点游戏”、“水果超市”、“围棋擂台”活动,该类活动进行了12周,幼儿园每周2次,家庭中每周1次。

3.3.2 设计和实施能改善师生关系的活动

幼儿A不仅仅被同伴忽视,而且也被教师忽视,是教师眼里的“差孩子”。因此,设计了改善师生关系的活动。改善师生关系的活动主要有两种:一种是研究者与教师的讨论,使教师发现这些“不聪明”孩子的优势智能,从而改善教师与幼儿A的交往频率和质量。另一种是让教师参与幼儿智能强项活动的设计和实施,让教师体验到幼儿的智能强项。

3.3.3 设计家长教育活动

根据家长在养育孩子方面存在忽视幼儿同伴关系发展,对幼儿同伴关系发展的需要不敏感等问题,设计如下两项活动:一是以研究者和幼儿园教师为核心的教育活动——研究者、家长、幼儿园教师之间的研讨(以下简称家、研、园研讨),主要是家长描述亲子交往的具体事例,与教师和研究者共同分析存在的问题,特别着眼于家长怎样做才能帮助孩子。二是以家长为核心的亲子教育活动——家长沙龙,通过家长之间的平等交流来改善被忽视幼儿父母的教育观念和教育方式。家、研、园研讨进行了4次,家长沙龙进行了3次。

4 研究结果

速线评估的方法适合于A—B设计的统计检验。要求基线期的观察次数不少于10次,实验期的观察次数不少于5次。其具体的检验过程是:将基线期观察总数划分为前后两个相等的部分,求出各半段的平均值,并根据平均值画出行为发展的速线和趋势线。根据实验的目的判断是增加目标行为还是降低目标行为,计算基线期有多少个目标行为落在了速线的上方或者下方,从而计算出目标行为的个数和基线期总观察个数的比率。再根据实验期的观察总次数和基线期目标行为比率,在速线表中找到行为是否发生显著变化的临界值,最后,根据实验期目标行为落在估计线上方或下方的次数和所查临界值的比较来判定行为是否发生了显著性的变化。

4.1 增加了交往频率

如图4所示,幼儿A在自由活动中交往频率呈上升趋势。并用评估行为改变的速线方法进行了检验,基线期落在速线上方的点数比率为0.545,而实验期落在估计线上方的点数是13(临界值=13,P<0.05),说明交往频率发生了显著变化。

4.2 产生了交往的积极情感

如图5所示,在基线期幼儿A与同伴积极交往的平均比率为0.07,在实验期平均比率上升为0.27,说明积极同伴交往的比率有很大提高。

4.3 提高了交往的主动性

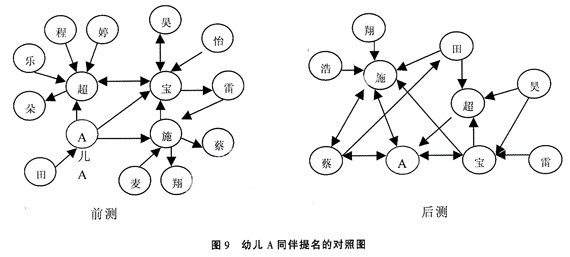

如图6所示,基线期幼儿A同伴交往中主动交往的平均比率为0.33,而且具有不稳定性,实验期幼儿A同伴交往中主动交往的平均比率为0.58,比以前有了很大提高。

4.4 提高了交往回合数

如图7所示,幼儿A交往回合数的变化呈上升趋势。用评估行为改变的速线方法进行检验,基线期落在速线上方的点数比率为0.545,而实验期落在估计线上方的点数的是13(临界值=13,P<0.05),说明交往回合数发生了显著变化。

4.5 提高了交往的成功率

如图8所示,在观察的基线阶段,幼儿A交往成功率存在很大问题,总交往成功率仅为41%,其中主动发起的交往成功率为44%,被动发起的交往成功率为43%,而且具有极不稳定的特点。实验期平均交往成功率为92%,其中主动发起的交往成功率为94%,由同伴发起的交往成功率为89%,同伴交往的成功率有了显著改善。

4.6 改善了同伴交往的结构

在同伴提名的前测中,幼儿A的正提名为1(Z=-1.01),负提名为1(Z=0.52),属被忽视幼儿。干预后的同伴正提名为4(Z=0.52),负提名为2(Z=0.25),属一般幼儿。

同时,本研究吸收莫雷诺社会测量方法绘制了幼儿A在干预前后同伴正提名的结构图(见图9),以考察其同伴交往结构的变化。从前后对比中可以看到:在前测中,幼儿A分别选择了超、宝和施,但没有能够与其中的任何一位同伴建立双向联系。在实际观察中也发现,幼儿A在自由活动中的交往往往会被这三个小群体中的成员拒绝。后测结果显示,幼儿A与这三个小群体中的同伴分别建立了联系,与施、宝和蔡分别进行了双向选择,这种同伴交往结构更有利于幼儿同伴关系的发展。

个案的研究结果表明,被干预幼儿的同伴关系都发生了显著改善。但是,从研究的预备到研究的结束,经历了将近一年的时间,在这个期间幼儿的各方面都在不断发展变化,同伴关系也不例外。为了进一步探索干预方案在改善同伴关系方面的作用,在干预前后,对全班稳定在园的幼儿使用“多彩光谱”项目中的教室模型进行评估。

从前、后两次评估的结果来看,全班幼儿平均的评估分数有了一定的提高,但是没有达到显著差异(X前测=23,X后测=27.86,t=4.919,p>.05),而幼