首页 -> 2008年第11期

中学生主观幸福感的发展特点及其与学业自我的关系

作者:王 钢 张大均 梁 丽

2.4 数据的统计分析

采用SPSS12.0和AMOS4.0软件进行数据的管理和分析。

3 结果与分析

3.1 主观幸福感量表的结构检验

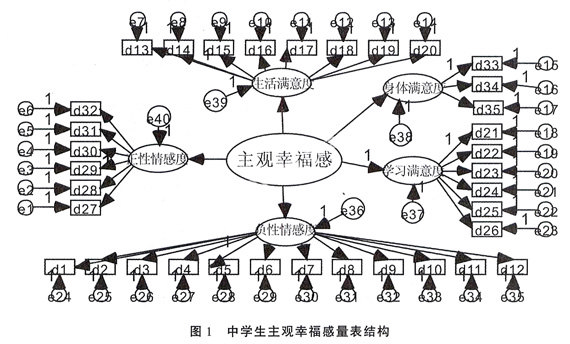

研究所使用的主观幸福感量表主要是用来测量高中生,并且该量表身体满意感维度的题项偏少,只有3道题,身体满意感维度可能不稳定。因此,在测试中学生主观幸福感时有必要对所使用的主观幸福感量表结构进行检验,用较合理的结构进行研究。

根据图1的结构对主观幸福感量表进行验证性因素分析,结果发现,正性情感、负性情感、生活满意度以及学习满意度对主观幸福感的因子负荷分别为0.93、-0.65、0.69、0.76,绝对值都大于0.60,身体满意度对主观幸福感的因子负荷仅为0.09;X2/df为2.89,TLI、CFI分别为0.83和0.84,RMSEA为0.06。考虑到身体满意度因子负荷太低,代表性不强,将其删除,模型中只考虑正性情感、负性情感、生活满意度以及学习满意度。结果发现,正性情感、负性情感、生活满意度以及学习满意度对主观幸福感的因子负荷分别为0.94、-0.64、0.69、0.76,绝对值都大于0.60;X2/df为2.82,TLI、CFI分别为0.86和0.87,RMSEA为0.05。同考虑身体满意度时相比,模型拟合指数有所提高,并且更加简洁。因此,可以认为,中学生主观幸福感主要包括正性情感、负性情感、生活满意度以及学习满意度四个方面,研究采用主观幸福感量表的正性情感、负性情感、生活满意度以及学习满意度来测量中学生主观幸福感比较合理。 br>

3.2 中学生主观幸福感的发展特点

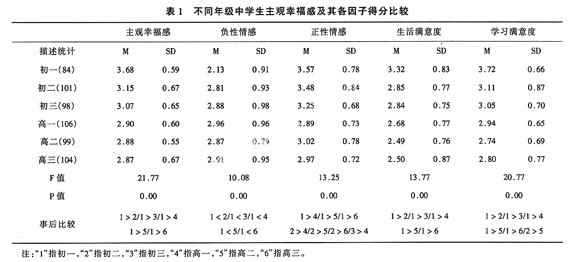

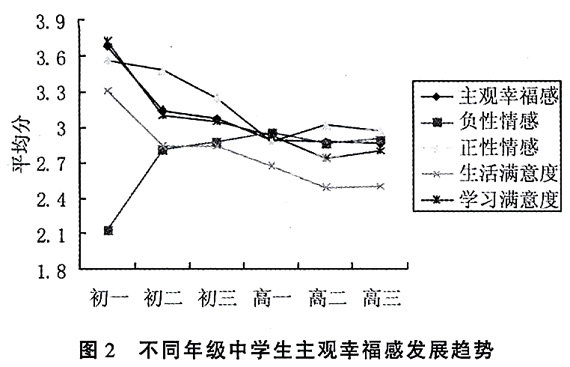

在结构检验的基础上,采用单因素方差分析,对中学生主观幸福感发展特点进行研究。对主观幸福感(四个因子所包括题项得分相加求平均,相加时负性情感进行反向转换)以及主观幸福感各因子负性情感、正性情感、生活满意度以及学习满意度的平均数和标准差进行统计,结果见表1和图2。

从表1和图2可知,不同年级中学生主观幸福感存在显著差异(F(5,586)=21.77,p<0.001)。中学生主观幸福感随着年级的增大而降低,初一时最高,达到3.68,高三时最低,为2.87。初一与初二、初三、高一、高二、高三存在显著差异(p<0.01),前者明显高于后者。初二、初三、高一、高二、高三两两之间不存在显著差异(p>0.05)。具体到每一因子,可以发现,负性情感初一时最低,为2.13,高一时最高,达到2.96。初一与初二、初三、高一、高二、高三存在显著差异(p<0.01),前者明显低于后者。初二、初三、高一、高二、高三两两之间不存在显著差异(p>0.05)。正性情感初一时最高,达3.57,高一时最低,为2.89。初一、初二与高一、高二、高三,初三与高一都存在显著差异(p<0.01),前者明显高于后者。其他年级两两之间不存在显著差异(p>0.05)。生活满意度、学习满意度初一时最高,分别为3.32、3.72,高二时最低,分别为2.49、2.74;初一与初二、初三、高一、高二、高三存在显著差异(p<0.01),初二、初三、高一、高二、高三两两之间不存在显著差异(除初二学生学习满意度大于高二学生学习满意度外)(p>0.05)。这说明,初二是中学生主观幸福感以及主观幸福感因子负性情感、学习满意度和生活满意度变化的一个低谷期,高一是中学生正性情感变化的一个低谷期。

3.3 中学生主观幸福感与学业自我的关系

3.3.1 中学生主观幸福感与学业自我的相关分析

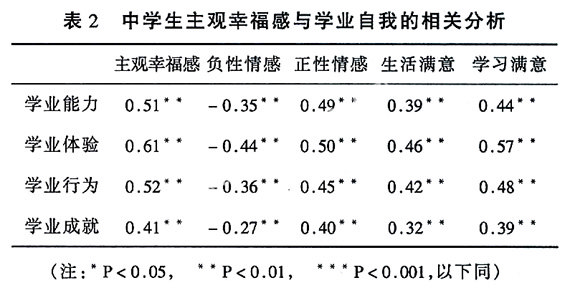

在中学生主观幸福感发展特点研究的基础上,对中学生主观幸福感与学业自我的相关关系进行分析,结果见表2。

从表2可知,学业自我中的学业能力、学业体验、学业行为和学业成就与主观幸福感以及主观幸福感的各因子负性情感、正性情感、生活满意度、学习满意度都存在显著的相关(P<0.01)。学业能力、学业体验、学业行为和学业成就与主观幸福感、正性情感、生活满意度和学习满意度存在显著的正相关,与负性情感存在显著的负相关。其中学业能力、学业体验、学业行为和学业成就与主观幸福感、正性情感的相关系数在0.40—0.61之间,与生活满意度的相关系数在0.32—0.46之间,与学习满意度的相关系数在0.39—0.57之间,大都在0.40以上,与负性情感的相关系数在0.27—0.44之间,大都在0.35左右。这说明中学生的学业自我与主观幸福感有着较为紧密的联系。

3.3.2 中学生学业自我对主观幸福感的回归分析

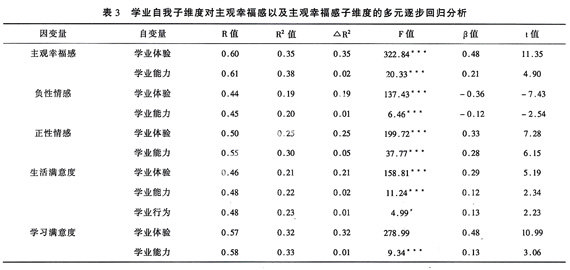

为了进一步探讨学业自我与主观幸福感间的关系,在相关分析基础上,以学业自我各因子为自变量,主观幸福感以及主观幸福感子维度为因变量,进行多元回归分析,逐步回归所得结果如表3所示。

从表3可以知道,中学生学业自我中的学业体验和学业能力(除生活满意度包括学业行为外)能进入对主观幸福感以及主观幸福感各因子(负性情感、正性情感、生活满意度和学习满意度)的逐步回归方程。中学生学业体验和学业能力能预测主观幸福感以及主观幸福感各因子的变异,可解释总变异在19%~38%之间,但就个别因子的解释量来看,学业体验对主观幸福感以及主观幸福感各因子的解释为最佳(见表3中△R2的变化)。这说明中学生学业自我,尤其是学业自我中的学业体验对中学生主观幸福感有较强的预测力。

4 讨论

4.1 中学生主观幸福感的发展特点

研究所用的主观幸福感量表编制时对象是高中生,本研究测试的范围更加广泛,不但有高中生,而且有初中生,那么量表是否适合用来测试所要研究的对象就是一个值得考虑的问题;并且研究所用的主观幸福感量表的身体满意度原有题项偏少,研究中学生(包括初中生)时该因子成不成立也值得考虑。因此,分析发展特点之前,首先对主观幸福感量表的结构进行检验。结果表明,研究所用的主观幸福感量表除身体满意度因子效果很差外,其他因子的效果都比较好,主观幸福感的因素负荷(绝对值)都在0.60以上;当删除身体满意度因子后,整个量表的拟合指数有所提高。因此,本研究暂不考虑身体满意度,用剩下的四个因子做进一步分析。

在主观幸福感量表结构检验的基础上,从发展的角度对中学生主观幸福感进行分析。研究还发现,初二是中学生主观幸福感以及主观幸福感因子生活满意度、学习满意度和负性情感变化的一个低谷期。高一是中学生主观幸福感因子正性情感变化的一个低谷期。这与马颖、刘电芝对学习主观幸福感的研究有一致之处。与国外年级对主观