首页 -> 2008年第2期

历练语言 追求有效

作者:张永虎

师:我们来交流一下。

生:“我没有打着鸟,却见到一件挺有意思的事。”这句话把吴王的兴趣一下子引了出来。

师:为什么?

生:因为“有意思的事”谁都想听,况且是“挺”有意思的事。

师:你讲得很有道理,很会读书。

生:“第二清晨,他拿着一只弹弓,在王宫花园里转来转去。露水沾湿了他的衣裳和鞋子,他也毫不介意。就这样,一连转了三个早晨。”他一连转了三个早晨,这样容易引起吴王的注意,况且王宫花园是吴王休闲的地方,吴王心情高兴,也不会有什么戒心。可以看出他很有计谋,也很有耐心。

师:你有理有据,有雄辩家的风采。

生:他没有直接去劝说吴王,因为他知道直接说出来吴王肯定不耐烦,说不定还掉了脑袋。于是想借“螳螂捕蝉”的故事来说服,他在为顺理成章地讲故事做准备。

师:是的。看来一个好主意要想成功,还得选择一个适当的环境、恰当的时机,这就是计谋。我们可以看出这少年有勇有谋,充满智慧。

师:如果说大臣们的劝是“直劝”“力劝”的话,那少年的劝是——

生:智劝、巧劝。

师:所以,当吴王听完少年的故事后,他——

生:恍然大悟,连声说“对,对,你讲得太有道理了”!于是打消了攻打楚国的念头。

师:你能体会吴王现在的心情吗?

生:他一定在感激少年,如果没有少年的提醒,说不定他的国家会灭亡。

生:他在为少年的智谋而赞赏。

生:他在为自己没有攻打楚国而庆幸。

师:明白事理、改正错误的大王还是好大王嘛!

师:同学们,学完课文,吴王和少年给我们留下了深刻的印象。下面我们分角色朗读3—12节加以体会。读的时候,注意读好人物的对话,还可以加上适当的表情、动作。(学生练习,配乐朗读)

[点评]现代心理学研究表明,任何学习都是学习者自主建构知识的过程。故本节采用自主、合作、探究的学习方式,学生在教师的引导下,独立地品读课文、感悟文章的中心,使语文的工具性和人文性达到完美统一。在教学过程中,教师特别注意了对学生进行朗读训练和思维训练。

(三)总结延伸

师:同学们已经陶醉在自己的朗读中了。通过本文的学习,你受到什么启发?

生:我受到的启发是,只看到眼前有利可图却不知祸害就在后边,这是很危险的。我们要慎重考虑才能去做你想做的事情。

师:正如老子所言:福兮——祸之所倚(生接答)。

生:我们要为长远的利益着想。做事之前,要想想眼前的利益和身后的祸患,最后再认真选择。

师:从少年身上受到什么启发?

生:劝说别人要把握好时机和环境,不能在别人生气时当面指出缺点和错误,应循循善诱,让他自己悟出其中的道理。

师:讲得真好,学以致用。这篇课文按起因、经过、结果的顺利来记叙的,我们可以依此来复述课文。这是我们今晚的家庭作业。

这节课就上到这里,谢谢大家。同学们再见。

[点评]教师架设了生活与文本联系的桥梁,引导和调动学生的情感体验,关注学生的内心感受,注意培养学生对事物正确的情感态度。教给了学生按事情发展顺序复述课文的方法,提高了教学的有效性。

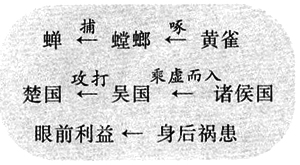

[板书设计]

23 螳螂捕蝉

[总评]

纵观本课教学过程,张老师的设计体现出如下的教学特点:

1.立足工具,弘扬人文。在教学过程中教师自然穿插语言文字训练,如词语复习,用词说话,换词练习,词语训练扎实有效;在对语言“感悟、积累、运用”的过程中,渗透着“情感、态度、价值观”的教育,“工具性和人文性”得到了很好的统一。

2.回归简约,适度拓展。“以读为本”作为一条主线贯穿本课始终,多种读书方法穿插其中——教学过程中读书方式多样,个人品读、集体朗读、分角色朗读穿插进行,边读边想边注,读写结合,读中感悟。老师凭借简明的教学目标,简约的教学内容,简化的教学环节,简便的教学方法,努力实现了“简简单单教语文,完完全全为学生,扎扎实实求发展”的教学理想。

3.张扬个性、激扬灵性。《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。所以本课教学充分体现“学生是学习的主人”的理念,教师架设生活与文本联系的桥梁,引导学生在自读中感悟,尊重学生的感受、体验、理解并加以引导,留下足够的空间为学生张扬个性、激扬灵性服务。

4.授之以渔,追求有效。老师注意教给学生良好的读书方法,强调“不动笔墨不读书”,让学生圈圈划划,记录感悟;在谈体会时,注重学生与文本之间、师生之间,生生之间的对话,捕捉在对话中碰撞出的智慧火花。巧妙合理的电教手段,调动了学生的情感参与,课文读好了,理解深刻了,教学过程也扎实有效了。

[1]