首页 -> 2009年第1期

学前儿童的道德情感及其培养

作者:陈莉莉 朱有梅

学前儿童是否有道德情感出现?如何培养学前儿童的道德情感?我们邀请了一些幼儿教师,对香港幼稚园年龄介于2-5岁的儿童进行行为观察记录,从中分析学前儿童道德情感的发展状况、影响因素,探讨这一阶段如何有效地培养其道德情感。

一、学前儿童道德情感的发展状况

道德情感以人的情感为载体。以亲社会行为为主要表现方式,而情绪又是情感的主要表现形式。因此。以下从亲社会行为、移情、情绪三个方面,结合香港学前儿童在幼稚园的具体表现,谈谈学前儿童的道德情感发展状况。

1 亲社会行为。亲社会行为指人们在社会交往中所表现出的谦让、帮助、合作、分享,甚至为他人利益而做出自我牺牲的一切有助于社会和谐的行为及趋向。据Eisenberg等人的研究(1999),学前儿童的亲社会行为主要有两种不同的层次:(1)帮忙(helping,offer comfort);(2)分享(sharing)。

(1)帮忙属层次较低的亲社会行为,是对别人提供一些帮助和安慰,这些帮助一般不需要牺牲个人利益。一般来说,3-5岁的儿童,在成人的指引下,就能为他人提供帮忙,其中有部分儿童更能够自发地提供帮忙。

(2)分享属于较高层次的亲社会行为,需要将自己的现有利益减少甚至取消,从而分配给他人。根据Eisenberg等人(1999)的研究,3-5岁的儿童,基本上未能做到自觉自愿的分享,偶尔能在特殊情境中,例如老师讲述故事时。被故事中人物的悲惨状况感动,或被主角慷慨行为感染,从而做出暂时的分享或分享承诺。

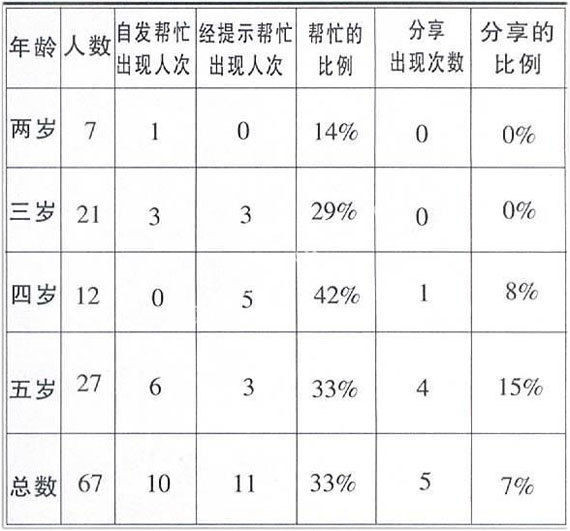

香港大部分儿童2-3岁已经开始上幼稚园,在全天,半天的幼稚园活动中,自由活动/小组活动时间最容易出现儿童之间的亲社会行为。为此,幼稚园老师观察了67名香港幼稚园儿童在自由活动/小组活动中的表现。结果如下表所示(见表一):表一儿童帮忙和分享出现人次和比例

观察显示,香港学前儿童出现帮忙的次数的确比出现分享的次数多。5岁左右的儿童在自由活动中,较多出现帮忙的亲社会行为,也开始出现分享行为,例如将自己暂时不用的积木让给同伴(但当自己和别人都需要用的时候,分享行为通常就中止了)。这些儿童表现与Eisenberg的研究结果基本一致。

2 移情。移情是指人感受他人的情感、知觉和思想的心理现象,也称情感共鸣或情感移入。移情大体上包括两个方面。一是感知和判断他人的情感状态;二是体验、接受和分享他人的情感能力。儿童在幼稚园每天与其他儿童相处,不时需要互相照顾,互相鼓励。个别儿童的情绪对其他儿童造成影响的事件也经常出现。例如,儿童能够在生日会上分享别人的快乐,同伴被老师责备时自己会静下来,甚至流露出关怀。有时候,儿童之间的互相支持对儿童跨越自身的能力限制会发挥重大的影响。

香港的幼稚园老师通过观察发现。2-3岁的儿童对于同伴哭泣等负面情绪虽然开始表示关注。但大多仅持观望态度,且维持时间很短;而4-5岁儿童对同伴哭泣则表示关注,部分儿童还常常表现出询问原因、报告老师、提供纸巾等行为。这种现象反映了年幼儿童对于负面情绪的移情能力已有初步发展。但限于年龄,尚未学会如何处理。

儿童对别人的情绪相当敏感,在同伴的鼓励下,他们更愿意尝试新事物,以下是一位老师的一则课堂札记:3岁的勒勒,天性胆小,语言表达能力较弱。活动中经常处于被动状态。在游戏活动中,我请大家掷骰子,然后跟着骰子掷中的图片做动作。勒勒最初持观望态度,不敢举手要求掷骰子,做动作也很拘谨。之后其他儿童不断兴奋大笑,勒勒也被当时的气氛感染,开始主动做动作,最后在老师的鼓励和同学的笑声中,还主动走出来掷骰子。游戏中,愉快情绪的移情能力,使勒勒克服心理障碍,终于敢于面对公众了。

对于学前儿童来说,移情是一种相当重要的社会性情感,是发展亲社会行为的前提。研究发现,移情能力强的儿童,受欢迎程度也很高,那些不受欢迎的儿童,其移情能力也偏低,这说明了移情能力是幼儿社会性发展的重要标志。为此,在幼稚园和家庭中,老师和家长应经常利用故事、分享经历等具体的情境,对儿童进行移情能力的培养。

3 正面情绪和负面情绪。学前儿童的情绪表现与道德情感的发展关联紧密,正面情绪如愉快、兴奋等,使人充满活力,积极投身感兴趣的活动,也愿意提供帮助;反之,负面情绪如悲伤、愤怒等使人心烦意乱,无法进行正常的活动,甚至出现攻击性行为。如图显示:

情绪对于亲社会行为的影响,学者历来有不同见解。Holloway(1977)认为正面情绪使人更认同人类的善良和合作,从而增加亲社会行为;Carlson(1988)则认为只有在个体的注意焦点集中在积极的自我意识中,正面情绪才更有效地促进亲社会行为,例如儿童在获得奖励时,如果注意焦点集中在“我做得好,得到表扬”,那么他下次会再次做好。但如果儿童的注意焦点集中在奖品上,未能将“好行为”和“赞赏”联系起来,那么对他的好行为并不能促进;Baumann(1981)提出负面情绪有时亦能促进亲社会行为,例如,儿童可能会透过帮助别人来减缓内心的痛苦、悲伤等负面情绪。

综合学者的研究可以看出,负面情绪对亲社会行为的影响比较复杂,有些阻碍亲社会行为的发展,有些则能促进亲社会行为的发展。而正面情绪能够促进亲社会行为,大体上是公认的。尤其是学前阶段的儿童,情绪对行为的影响更甚,如何鼓励和增加正面情绪,疏导和减少负面情绪,是学前教育的一个重要课题。

一些香港幼稚园老师曾经对班上儿童做观察并记录他们的正面和负面情绪,60位老师在15分钟的观察中共录得639人次的情绪表现。结果显示(见图一),儿童在幼稚园出现的情绪,以正面情绪占大多数,如微笑和愉快,而负面情绪出现的频次较少,主要出现为挑剔和发怒等。

学前儿童在幼稚园生活中出现很多不同的情绪表现。总体来看,儿童的正面情绪维持的时间较为长久,负面情绪只要得到舒缓或解决,很快便会消失。在游戏中,特别是大肌肉活动中,儿童最易产生愉快、兴奋等正面情绪。正面情绪的培养一般与儿童的道德情感发展成正比。通常有较多正面情绪的儿童,其道德情感发展也较好。儿童的负面情绪,有相当多是为了争夺玩具/用具/活动的参与权而产生的,特别是2-3岁的儿童。这反映出年幼儿童的道德情感发展和此年龄阶段的自我中心意识处于抗衡状态,有时道德情感战胜自

[2]