首页 -> 2006年第9期

“向小思老师学作文”教学案例

作者:朱昌元

执教时间:2006年3月28日下午1:15—2:30

一、教学目的

通过学习、借鉴香港自身的文学资源——著名作家和教育家小思老师的一些精短散文,增加学生对香港文学的认同感,提高学生观察和描写景物的能力,抒发热爱香港及其文化的情感。

二、教学思路

充分利用本港文学资源,以读引写,以读促写,读写结合,引导学生观察并描写学校所在的东涌的独特景物,从而提高写作能力。教学展开的整体思路是以“本地文”导人,引导“本地人”阅读、观察和思考,然后真切地描写“本地景”。

本次作文教学追求构思的艺术化,创设“一体两翼”的框架:“一体”就是提高学生认识并真切表现香港本地景物的写作能力,“两翼”就是充分利用本港独具个性的文学资源和东涌独具特色的自然及人文资源。

三、教学难点

在“本地文→本地人(香港学生)→本地景”中强调的都是“本地”,而执教的老师是来自内地的交流人员,对香港的文化背景、香港的文学、香港的学生,特别是对位于香港大屿山的东涌的地理环境、名胜古迹、风土人情不够熟悉,给教学特别是师生互动带来一定的困难。另外,香港学生以广东话为母语,从整体上看,他们的普通话表达不够准确和流利,也是交流的障碍之一。

四、课前准备

1.了解小思老师的生平,研读小思老师的作品,特别是《香港故事》,从中选出3篇文字精美、感情真挚,适合学生阅读、借鉴的散文(《春秧街》《行街(组画之二)》《花园道口的小丘》)印发给学生,指导学生预习。

2.与学生交流,了解学生普通话的听说水平,了解他们的文化积累和中文写作基础,同时融洽彼此之间的关系,为和谐愉快、富有成效的教学合作打下基础。

3.与学生一起实地踏访东涌的侯王庙、天后庙、古炮台、新旧码头、逸东新村、国际机场等东涌独有的景物,翻阅有关资料,考察它们的地理方位、历史渊源和建筑特点,探究其中历史和文化的内涵,务必使自己对东涌的地理、历史和文化有一定的发言权,对学生从构思到修改的整个写作过程能作出中肯的讲评。

4.由香港教育统筹局语文教学支援组出面诚意邀请小思老师莅临课堂观课并指导。

五、教学流程

(一)课堂导入

1.出示小思老师的《香港故事》《夜读闪念》《承教小记》《香港文学散步》等著作,适当介绍小思的生平和创作成就,引发学生学习的动机和欲望。

2.强调小思老师亲临教学现场,是对香港语文教学的支持,对灵糖堂怡文中学的重视,对中四望班有着深厚的期待。(小思老师年近七旬,头发灰白。学生见到了向往已久的香港著名作家,群情激动)

(二)研读作品

将上述三篇散文中的《花园道口的小丘》作为研读的重点。(投影文字,以《香港故事》的封面为衬底背景,简洁、淡雅,充满了书香,有很强的视觉冲击力)

花园道口的小丘

小 思

站在行人天桥上,我遥遥看着希尔顿酒店,庞大稳重并带有弧度的身躯,夹在钢铁支架式的上海汇丰银行与棱角尖削式的中国银行中间,成了都市异色雕塑。很快这天空会出现一个缺口,至于这个天空缺口,又将会给什么样子的建筑物占领,只有某个或某组画则师,某个或某组决策人知道。

这正如,四十多年前,我并不知道花园道口,遮打球场对面的小丘,为甚么会被开山工人一锹一锹地移平,连同一棵参天大树也给倒了。后来,就有了一座希尔顿酒店的大厦。

对于这座大厦,我并没有大多记忆与怀想,鹰巢、金莲、摩罗街……也没留下深刻印象。倒是对它的首身(?)……它占有了的小丘,却念念不忘。

小丘顶是平的,是一块泥土地,向东紧贴着炮台里的红砖屋,向南连着圣约翰礼拜堂。中学时代,天天路过,看见有军人操练、打球。小丘临电车路与花园道转角,有一棵大树,一到春来,嫩绿小叶招展如玻璃片,夏天就团团如伞。

中学生并不热心打探小丘为何铲平,却十分舍不得那棵大树。后来,不知道谁发现政府合署门前空地上,还有一棵同样的大树,就改变回家瘩线,天天绕过大树走向炮台里。我还用了家里仅存的古老照相机——风琴折叠式的那一种,为同学拍照留念,照片里清清楚楚看得见大树枝桠上许多小叶,大概,是五十年代末的某一个春夏之交。

还有多少人记起那个小丘,那棵树呢?原来我也忘记了,如果不是希尔顿要拆掉,它不会蓦然清晰地呈现。

都市在不断修改面貌,一切改变,竟是不可抗拒的归宿。

我步下天桥,朝着回家的路走。

(选自小思《香港故事》)

1.请学生朗读《花园道口的小丘》,并适当点评。

学生朗读清晰、流利,但从普通话的角度讲,受广东话的影响,有少数字咬字不准,语调也夹杂广东腔,未能很好地表现作品内涵的情感。

2.探究:本文具体写了些什么内容?是怎么写的?抒发了什么样的情感?

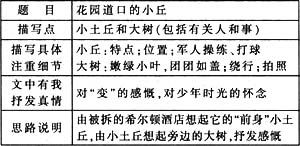

通过老师适当的点拨和学生充分的讨论,概括出“描写具体,注重细节”和“文中有我,抒写真情”两个特点,并明白行文的思路。(投影下表)

(三)小组讨论

1.由阅读小思老师的作品自然转入写作阶段,投影“天后石宫、侯王古庙、古城炮台、新旧码头、机场一角、逸东新村、东涌艺术径”等实景。这是与学生实地踏访香港东涌后实拍的照片,本身就是师生合作的成果,是师生情谊的见证。在照片所表现的东涌优美的自然景观和丰富的名胜古迹中不时闪现老师和学生的身影,更增添了现场感和亲切感,更易引发学生的表达欲望和写作灵感。

2.要求学生围绕“天后石宫、侯王古庙、古城炮台、新旧码头、机场一角、逸东新村、东涌艺术径”等景点,自由选择,自由组合,以4-5名“志同道合”者为一组,由其中一人执笔填写用透明胶片制作的工作纸。这张工作纸为表格形式,由上表“脱胎”而来,要求点明描写点,落实“描写具体”和“抒发真情”两个训练点,并揭示思路。

(四)展示、讲解小组讨论结果

各小组派代表到讲台,将工作纸加以投影,边投影,边讲解描写的重点、抒发的情感和行文的思路,重点讲解写什么和怎么写,要求抓住特征,突出细节,同时抒发属于自己的那一份真情。

天后石宫组:东涌的天后宫具有悠久的历史,现在已很难考证具体修建于什么时候。它本来位于赤(鱼巤)角,因为建造香港国际机场,就和赤(鱼巤)角村一起迁移到了现在这个地方。它背靠青山,面对的也是青山,环境十分清幽。在香港众多的天后宫中,东涌的天后宫是独一无二的,全部用石板打造,包括屋顶和可以转动的门,体现出建造者的智慧。因为全部用石头造成,形制就显得比较小。古人大概是希望它万古永存,以此来表达对渔民的保护神——

[2]