首页 -> 2008年第4期

科学探究学习教学实施的研究

作者:熊士荣 肖小明

1.3科学教学探究性讨论

探究性讨论是在教师指导和帮助下,学生以异质性编排的小组形式围绕某个问题,各抒己见、大胆假设,合作交流,从而相互启发,亲自发现知识,分析和解决问题的一种教学方法。讨论应以小组的形式进行,小组成员以6~8人为宜,坐在彼此靠近的地方围成一个圆圈,这样既有利于每个成员发表自己的看法和听取他人的意见,又有利于他们观察各自的面部表情。探究性讨论并不是一项孤立的活动,讨论之前往往要先进行有关的实验或演示,学生的座位应围绕或靠近演示台或实验桌,以便学生对演示或实验进行观察,也方便学生自已动手或与教师进行配合。讨论还应当安排在容易收集数据的地方,必要时应暂停讨论,让学生到图书馆、资料室收集所需数据,然后再回来讨论。教师也应当在恰当的时候以提问的方式介入进去,集中学生的注意力,引导他们思考问题。还可聘请有关专家在旁指导,以便学生咨询。

1)诱导探究。20世纪中期“诱导探究”活动在美国兴起,这种探究性讨论其主要目的不在于向学生传授多少科学内容,而在于让学生掌握解决科学问题的策略。这种探究设计要求学生像科学家那样参与解决问题的过程。其设计模式为:①向学生呈现某个问题(这些问题可来源于杂志上所报导的实际科学研究);②问学生将如何解决这些问题?③设计种种问题,为学生提供实验、假设、记录以及分析与综合数据的机会;④设计出研究的步骤,并在不同阶段插入额外的信息,以帮助学生逐步深入运用研究方法探究问题;⑤将你设计的“诱导探究”与实际科学过程作对比,以便进行评价。

案例:兔子也能制造沙漠吗?(多媒体演示)

澳洲本没有兔子。一百多年前,几个英国人带了20多只兔子来到澳洲,兔子繁殖极快,不到20年就超过了5亿只。它们啃光了澳洲南部的牧草,还剥食树皮,致使树木大量死亡。很快这些地区便出现了沙漠化的迹象。为阻止兔子向澳洲北部牧场扩张,人们架起了铁丝网,挖掘了很深的杀兔阱。但几分钟内杀兔阱便被兔子填满了,成千上万只兔子越过“同胞”的尸体,继续向北方牧场奔去,兔子所到之处,肥美的草原变成了沙漠。直到1950年,科学家才找到了让兔子成百万死亡的方法。兔子数量减少后,植物便慢慢恢复了生长。

① 请发表你的看法?

② 你认为科学家找到了什么方法?

③ 你可否设计出方案来证实科学家的方法?

④ 以小组为单位,对设计方案的实验结果进行讨论?

⑤ 从这一事例中你领会到什么观点?

教师引导学生讨论并得出:一种生物的任何变化(如数量的增减)都会影响到与它相关的其他生物,因此,任何一种生物的存在都是有一定意义的。另外,教师可以补充生物的多样性是地球生命支持系统的核心组成部份,它能为人类提供食物的生存环境等内容,供学生课外讨论;

2)谜面设计。另一种科学教学探究性讨论设计是谜面,即教师利用图画来引起学生的探究。谜面可画在黑板上,也可投射在银幕上,教师针对图画向学生提出各种问题。就现有的设计来看,谜面有多种形式,其中以下面这种最普遍:反映各种真实现象的谜面,教师提出以下问题,引起学生讨论。

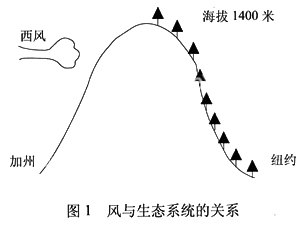

案例:风与生态系统的关系(图1是一种谜面)

①关于这幅图你有什么问题要讲?

②这幅图有什么地方出错吗?

③松树长在什么地方?为什么长在这种地方?

④如果允许你对这幅图作修改使它更加精确,你怎样改?为什么?

⑤风与本地的生态系统有什么关系?

⑥你打算怎样寻找山上植被最多和植被最少的地方?为什么?

1.4科学教学探究性演示

所谓演示,是指教师根据课堂教学和学生学习的实际需要,恰当地运用形体、实物、标本、模型、图画、图表、幻灯、投影、录音、录像、计算机等进行实际表演和示范,把事物的结构、形态、变化过程等内容展示模拟出来,给学生以直观感性的认识,指导学生观察、分析、总结和归纳的一种探究教学行为方式。演示有教师演示、师生共同演示和学生演示等几种方式。

案例1:在学习“环境保护”章节时,教师对环境保护知识的介绍并不能让学生深刻地理解和记忆,于是教师就给学生放一段录像:(大屏幕上,车来车往川流不息,特写:汽油车、柴油车、大汽车、小汽车,尾气排放严重超标,股股尾气聚积在一起,造成污染,景物显得模糊起来。交警在废气中指挥交通,幼儿在推车中咳嗽……)再配以讲解,学生便能很快地理解和记忆。

演示除了被用来展示某个事物或证实某个过程之外,还可被设计成实验,而且实际上演示通常与实验联系在一起。在实验课上,有些教师一改过去讲实验→演示实验→学生照猫画虎地做实验的方法,而是先给学生进行演示,在演示过程中教师提出一些有关的问题,但却要求学生自己寻找答案。探究性演示能引起学生的探究,激发学生在已有知识的基础上开展思考和分析,作出假设,学生对教师提问的回答是一种有效的反馈活动。由此,教师能更好地理解学生对演示的理解程度,并进而使教师提出更加合适的问题,引导学生发现演示所包含的概念或原理。

案例2:《怎样区分化学变化和物理变化》的演示。教师拿出一支蜡烛和一盒火柴,问学生:“当蜡烛被点燃时会发生什么变化?当蜡烛燃烧时又会发生什么变化?”一些学生谈了对问题的看法,教师趁机点燃蜡烛,蜡开始下滴,几个学生解释说:滴下来的东西先融化,然后又凝固起来,这个过程仅仅是发生了形式上的变化。教师又问:“这种变化叫什么变化?”学生几乎同时回答说,是物理变化。教师接着又问:“燃烧的蜡烛在发生什么变化?蜡烛为什么越来越短直到最后不得不换一支新蜡烛?”学生们思考着这些问题,最后终于明白蜡烛也在发生化学变化。

演示法不仅能使学生获得丰富、典型的感性材料,把间接知识与直接知识联系起来,将抽象复杂的问题形象化、简单化和可操作化,从而加深对知识的理解,而且精心设计后,还可增强演示的效果和质量,使之成为一种重要的探究途径。

1.5模拟历史题材的科学辩论活动

案例:关于物体下落快慢的辩论。亚里士多德关于落体运动的观点是“重快而轻慢”,他的观点与常见的现象是相符合的,也就是说,有很多的事实证据支持他的观点。伽利略用实验和推理的方法驳斥了亚里士多德的观念,指出重的物体和轻的物体都以相同的加速度下落。究竟谁对谁错,很难用几句话来评说。用科学辩论的形式组织学生探究是一种很好的方式,辩论可以很好地调动学生的积极性,自主地收集素材和证据,发展思维的灵活性,并锻炼学生的口才和培养小组的协作精神。将学生分为三组,第一组称为“伽方”,支持伽利略的观点,第二组称为“亚方”, 支持亚里士多德的观点,第三组为裁判方,对参辩的双方进行评价。要求参辩双方,查阅有关资料,搜集有关证据,阐明自己的观点,进行辩说和演示,并寻求理论支持。在各自准备的基础上,按表1填写好辩论提纲,并进行辩论。