首页 -> 2008年第4期

科学探究学习教学实施的研究

作者:熊士荣 肖小明

让学生自己来主持和评论,也是非常有益的。裁判方需要倾听双方的陈述,作出客观和辩证的评价,既从历史的角度、事物本质的角度,又从科学发展的角度来认识有关落体的问题,还要从双方辩论中的精神、技巧、团队合作情况等来作出评价。这对全体学生都有教育的意义。

1.6科学教学探究性实验

所谓探究性实验,是指在教师的指导下,学生围绕某个问题独自进行实验、观察现象、分析结果、从中发现科学概念或原理、以获得知识、培养科学精神、科学态度和探究技能的一种教学方法。探究性实验不同于科学家的研究,它是在教学活动这一特定的条件下,让学生去体验人类能动认识客观世界的经历。探究性实验不仅要让学生意识到学习的结果,更着力于让学生去主动发现问题、探求和解决问题、掌握知识的形成过程。

案例:哪一支蜡烛先熄灭。在学习物质性质时,教师向学生提出一个问题:放在同一平面上的两支蜡烛,一高一低,点燃后,用透明玻璃罩罩在蜡烛上,问哪一支蜡烛先熄灭,见图2。①学生热烈讨论,有人认为长蜡烛先熄灭;②然后学生动手做实验,结果是长蜡烛先熄灭;③教师引导学生解释实验结果:这里涉及到氧气、二氧化碳气体的特性,推论的关键是看CO2气体是上升还是下降;④查阅密度表,得知CO2气体密度大(温度条件);⑤推出蜡烛燃烧时产生CO2气体的温度比周围空气温度高得多,热气体上升,因此高的蜡烛先熄灭;⑥得出结论,温度会影响气体的密度,密度是物体的特性而不是属性;⑦有学生提出另一个问题,玻璃罩的大小和蜡烛的高低程度是否影响问题答案?⑧教师表扬了这位学生,请同学们在课后作进一步的探究和讨论。

开展探究性实验应注意以下几点:①正确认识科学实验本身是科学理论构建的探索过程和必要的组成部分,是学生获得科学知识,培养探究意识和创新能力以及科学素养的有效途径;②正确处理电脑模拟实验与动手实验的关系,如一些无法演示、难度较大甚至有危险、有污染的实验,通过计算机模拟实验则能很好地处理这些问题。但亲自动手做实验所带来的种种真实的情感、心理体验,师生在实验中以非语言形式进行的诸多思维启迪和精神交流等,都是电脑模拟实验所不具有的,应吸取二者的长处,以发挥探究实验的最大功效;③既重实验结果更重实验过程,实验的探究性更多指的是过程,强调学生在实验过程中思考、动手,体验实验的成功和失败,培养探究意识、科学精神和科学方法,而非强调要取得多么重大的实验结果;④实验的任务和难度要适中,在选择探究问题时,一是学生运用所学知识和已有能力经过努力能够完成的;二是教师在指导学生选题的同时还要给予及时的启发和帮助。

1.7学习环教学方法

学习环教学方法以皮亚杰的发生认识论为基础,同时借鉴和运用了奥苏伯尔等人的学习理论,将教学过程划分为概念探讨、概念介绍和概念运用三个阶段。这种教学方法鼓励学生创造性、批判性地思考;促进学生更好地理解概念;形成对科学的积极态度;提高科学加工的技巧;养成高级推理技能。概念探讨的主要目的在于使学生将自己的观念、经历与所学的内容联系起来。概念介绍阶段允许学生决定他们所经历的物体和事件之间的关系。而在概念运用阶段,要求学生将所学到的概念知识或技巧运用到其他情景。

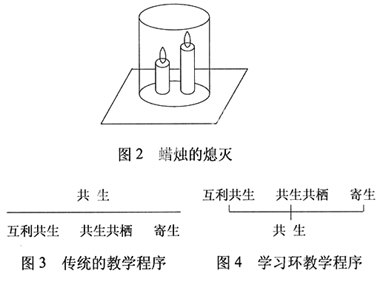

现以生物中“共生”、“互利共生”、“共生共栖”和“寄生”这四个概念教学为例,说明在实际教学中如何运用学习环。传统的课文段落是按由高到低的顺序介绍概念的。学习环课文结构与传统课文结构恰好相反,先给学生提供环境,引发学生思考,并按由低到高的顺序向学生介绍概念。如图3、图4所示。

案例:生物间争夺食物、水分和空间,并且保护自己以免成为他者的盘中餐,生命之间总是竟争的关系,但有时也存在合作。请看一个例子(互利共生的例子):在非洲,有一种啄牛鸟,它以扁虱为主食。这种鸟收集食物的方式非常有趣。每只鸟都要选择一只大的食草动物,例如斑马,它在斑马的背上搭窝。这种鸟将它能找到的扁虱都吃掉。斑马让啄牛鸟钩在它身上挑捡扁虱。在这种关系中,鸟获得了稳定的食物来源,斑马也没有扁虱。

互利共生、共生共栖以及寄生都包含两个物种之间密切、长期的关系,这种关系可以发生在植物之间、动物之间和动植物之间。综上所述,这些物种之间密切、长期的关系称为共生现象。

正确运用学习环会明显促进学生的发展,研究表明:实验组学生在一年内守恒推理能力增加了44%,而对照组学生仅仅增长17%。实验组学生的显著差异可能归因于给他们提供的大量直接经验或学习环模式。那些经验使得学生操作物体、观察事物并搜集数据,给他们与同伴和老师交流的机会,在讨论和交流中他们发现概念,并进一步将概念运用到其他情境中去。

1.8信息技术对科学探究教学的支持

探究式教学要求课题要贴近生活、自然。要遵循由自然到科学或由生活到科学再到社会的探究认知过程,这需要在学习中设置一定的情境,引导学生由生活、自然等出发去发现问题,去激发学生继续探究、努力解决问题的兴趣。信息技术创设的情境集文字、声音、图象、视频、动画等于一体,它能使抽象的模型具体化,复杂的结构简单化。甚至能形象生动地营造虚拟现实,人性化地构化出实践的真实氛围。呈现在学生面前的是栩栩如生的动物,场面恢弘的历史场景,令人咋舌的未来构想等。新颖、奇特、生动、富有悬念的情景设置可萌发学生学习的情感、旺盛的求知欲和进一步研究的兴趣。

案例:探究性课题“开发核能:是希望还是危险的决策?”

①设置情境、激发探究动机用视频展示出一幕惊心动魄的事件

1986年4月26日,在原苏联靠近基辅的切尔诺贝利核电站发生了历史上最严重的事故,猛烈的核爆炸震撼了这座城市,也使世界其他地方的人们惊恐万分。随着核反应堆的爆炸,发电站的屋顶灰飞烟灭,引起的大火持续数天,带着放射性微粒的浓烟升到高空,随风飘荡在欧洲的上空。面对这突发的核灾难,人们开始反思,是否应当发展核力发电?

②检索与课题相关信息

如核电站爆炸的来龙去脉;社会对事故发生的反映;核电站的工作原理是什么;核电站爆炸为什么会出现这样的危险;如何综合治理和利用核电站等。在检索相关信息的启发下,学生先分小组讨论,然后集中发表自己的意见;

③提供交流与讨论的平台

探究学习的组织形式分为“个体探索、”、“小组合作”和“沙龙”,每一种形式都强调交流与合作。通过人机交互、生生交互和师生交互等,来加强相互之间的协作学习。讨论版信息量大、涉及内容广,学生可提供课题相关的资料,诸如课题的内容、相关网址、参考书目等,供其他同学参考,避免相互之间重复的劳动。也可以发布自己课题的进展、研究的方法、取得的结论或自己尚未弄清楚的知识点等,希望与其他同学进行讨论。这种交互方式信息反馈周期短,内容有一定的针对性,讨论比较透彻和详尽。

开发核能的支持者和反对者在网上进行着激烈的辩论;

④探究过程中的跟踪指导

为使探究深入进行,教师需适时积极的指导。如,能否向公众作些调查,了解对核电的看法,核能与其他能源比较有哪些优越性?核电站的工作原理是什么?怎样预防核电事故以及科学家在这方面做了哪些研究?取得了哪些成果?等等。这种指导应当与评价结合起来,例如,在思想方法上防止绝对化,应当认识科学与技术、技术与社会的互动关系,认识技术的双刃性等。正因为如此,科学与技术的探究永无终止;

⑤对探究教学评价的支持

网络学习平台可以实行对网站动态管理,在服务器的终端适时记录学生的相关信息,通过用户的注册、用户登录次数、讨论版发言次数的统计、登录网站历史的记录等,能够观察、了解学生学习的全过程和课题的进度。在网上,还可以让学生对探究过程和收获进行自我评价、同学之间的互评,也可选出一些较好的论文或“辩手”或协作好的小组,通过评价促进学生的发展。