首页 -> 2008年第1期

智障群体的教育公平现状及思考

作者:何 侃 王 娟 张 媛 张爱华

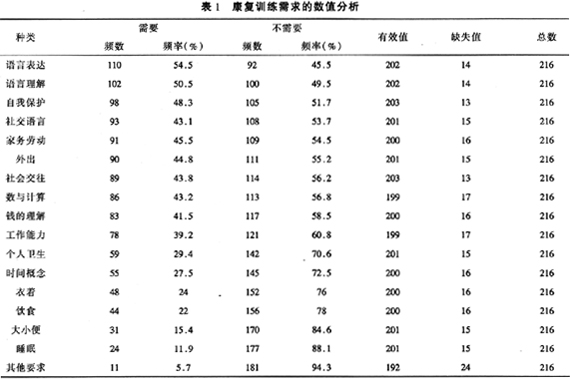

3.2 康复教育需求

康复教育是以教育和训练手段改造或恢复受损害的机体功能,使受损害的个体重返社会、适 应社会。本次调查中智障者主要致残因素有:生产时间过长导致脑部缺氧占总数的19.2%, 先天遗传占总数的18.2%,先天基因突变占总数的16.7%,占最多的是其他类的原因22.2%, 可见遗传因素在智障成因中所占比例不高。而除先天、分娩、妊娠期等致病因素外,社会文 化因素日益显著。关于智力水平,有81.8%的孩子是轻度和中度智障,重度和极重度分别为1 5.2%和3.0%,因此有极大的康复可能性。而康复教育的需求数据见表1。

在以上关于康复教育需求的分析中,需求最高的两项是语言表达和语言理解,然后依次是自 我保护,社交语言,家 务劳动,外出,社会交往,数的计算,钱的理解,工作能力,个人卫生,衣着,饮食,大小 便,睡眠。

多数智障者的语言表达与理解存在问题,许多家长也意识到这一点。访谈过程中就有家长谈 到 由于生孩子时难产,“医生用一个能吸的东西吸他的头,损坏了左脑。……后来一岁多了还 不会说话,去检查说是左脑萎缩,我们在一个特殊学校让他训练了半年,一共花了4000块钱 。我们一直有意识的训练他,现在他说话我们都能听清了。就是表达的不清晰,不流利” (据2006年7月对智障者冯某(男,17岁)的母亲的访谈)。

可见,家长在孩子的康复教育方面有着极大的期望,当他们认识到孩子应接受某方面康复训 练与教育时,都有希望孩子接受教育的意愿和需求。智障者成年后和健全人一样,若有合适 的康复教育环境,让他们的潜能得到充分发挥,还是有较大发展空间的。反之对其放之任之 ,则将贻误时机,加重他们的残疾程度,并给社会和家庭带来沉重的负担。然而,智障者 的康复教育的落实还有待于资金和场所保障。如政府和非政府组织可以为智障者开辟综合康 复服务中心,提供资金保障。

3.3 培训教育需求

智障者在特殊学校毕业后即面临着生存问题。就业是其今后谋生的主要手段,并与其交际能 力、自我生活能力和融入社会的能力有关。而现实往往是找工作对智障者是一个很大的困难 。

在特殊学校毕业的智障者如果找不到工作,家长是否希望有相关机构可以继续培养教育孩子 ?166份有效问卷中,38.0%的家长“希望孩子可以多学些生活技能和共同交流能力以便更好 的融入社会”;19.3%的家长“希望有这样的培训,这样孩子有人看着不用关在家里”;16. 3%的家长“希望这样可以接受职前培训,更容易找到工作”;13.3%的家长“希望可以有机 会被推荐去工作”;7.8%的家长“不希望,反正培训不培训都一样”。看来还是有86.7%的 家长希望孩子继续接受教育,67.4%的家长是为孩子的未来生存着想的,更多的家长是为孩子以后融入社会考虑的。如有的家长认为“我还是希望他有份工作,他现在还没到 18岁,到 了这个年龄,我就给他找份工作……虽然我们家庭条件还可以,他也不能总呆在家里,出去 锻炼锻炼,会变聪明的”(据2006年7月对智障者完某(女,22岁)的母亲的访谈)。这不仅反 映出家长对孩子未来的担忧与焦虑,也表现了家长对孩子继续教育的一种意愿。

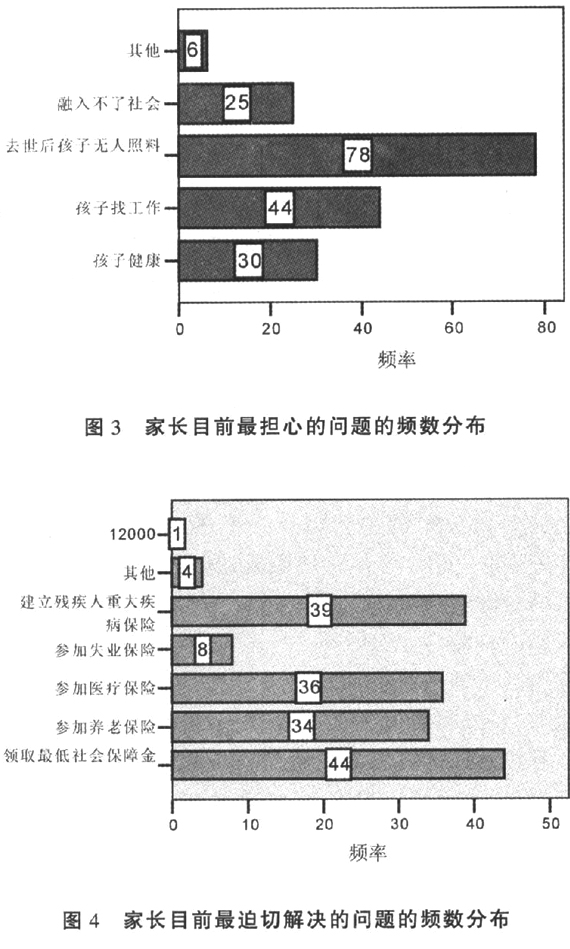

本次调查中,对于“您目前最担心的问题”和“您目前最迫切想解决的问题”的回答,从图 4和图5的数据中不难看出家长的反应。

可见,家长最迫切要解决的问题与最担心的问题密切相关。访谈中两位母亲也谈到了他们要 为孩子办的各种保障:“现在我们社保和医疗保险都一直在搞,就是为了他”(据2006年7月 对智障者冯某(男,17岁)的母亲的访谈)。“我们想 给她弄个社会统筹,我们想她29岁的时候给她办,那样到59岁的时候就可以拿退休金了,那时候我们若还在也能 照顾她,办早了可能钱就搭进去了,考虑了一下还是29岁再办,现在我 们用钱很省就是为孩子的将来打 算的”(据2006年7月对智障者完某(女,22岁)的母亲的访谈)。其实,这也是社会和政府应 该帮助他们切实解决的问题,在资金方面政府的介入会使问题变得易于解决。

在关于实际培训经历的190份有效问卷中,66.8%的家长没有参加过培训和针对智障者的关爱 活动;7.9%的家长参加过政府或社区组织的活动;10.0%的家长参加过博爱中心(南京的一所 针对 智障者的爱心家园型的康复学校)的活动;5.3%的家长参加过社会公益组织的活动。当谈及 未参加的原因时,41.5%的家长不知道培训信息;27.5%的家长认为培训费用太高;15.5%的 家长觉得不需要参加;15.5%的家长选择其他原因。

4 影响智障群体教育公平的因素

智障群体的教育公平不仅涉及学校教育,也涉及康复教育和后续的培训教育。通过对南京市 智障群体的教育现状分析,发现智障者在康复、教育、就业等方面存在着诸多困难,而 他们成人之后的继续发展和社会保障问题更是长期困扰这个群体以及他们的家庭。

4.1 理念落后与法律滞后

社会对残疾人(包括智障者)的接纳不够,存在歧视。我国虽然也有法律条 文规定不得歧视残疾人(但相关法律条文的约束力低),但没有专门针对残疾人的法律。 如对待就业,很多单位宁愿缴纳罚款也不愿接纳残疾人,尤其是智障者。国家对残疾人缺乏 相应的法律保护,而社会环境对待智障者又并不宽松。

4.2 政府职能缺失,资金和政策上的干预力度小

目前我国智障者的生活主要由家庭负担,且终生与家庭捆绑,家庭是其经济支持的主要来源 。而多数智障者家庭已不堪重负,政府在资金和政策上的干预力度又小,从而影响到智障者 的学校教育、康复教育和就业培训教育。

4.3 教育投入不足,教育资源分配不公

教育公平的主要特点是平等、差异、补偿。对于在身体、智力等方 面残疾或缺陷、或在家庭出身、经济背景等方面处于弱势的儿童,给予倾斜性的补偿教育同 样也是公平的[14],教育资源特别是义务教育阶段的教育资源应向处于弱势的特殊 群体倾斜 。因此,特殊教育投入的不足和资源分配不公也在很大程度上影响到智障者理应享受的教育 公平。

4.4 全纳教育落实不力,特殊教育尚待完善

有分析认为,如果家长和教师没有按照正常化理念帮助智障儿童接近主流生活,而是将其限 制在一种“非正常”的生活方式中,则会导致智障儿童的“社会适应不良”[15]。 当他们从 一个隔离的“小世界”进入复杂的大社会时,在人际关系、合作沟通等方面都会面临很多问 题。因此,应尽量让智障儿童和正常儿童一起生活和学习。但在普通学校随班就读的智障者 是随年龄就读,而且缺乏特教教师的辅导,导致其教育水平极低;而在培智学校就读的智障 者又很难享受“全纳性”教育,不利于智障者的社会化。此外,南京乃至全国目前对智障者 进行早期专业性干预的幼儿园还为之甚少。